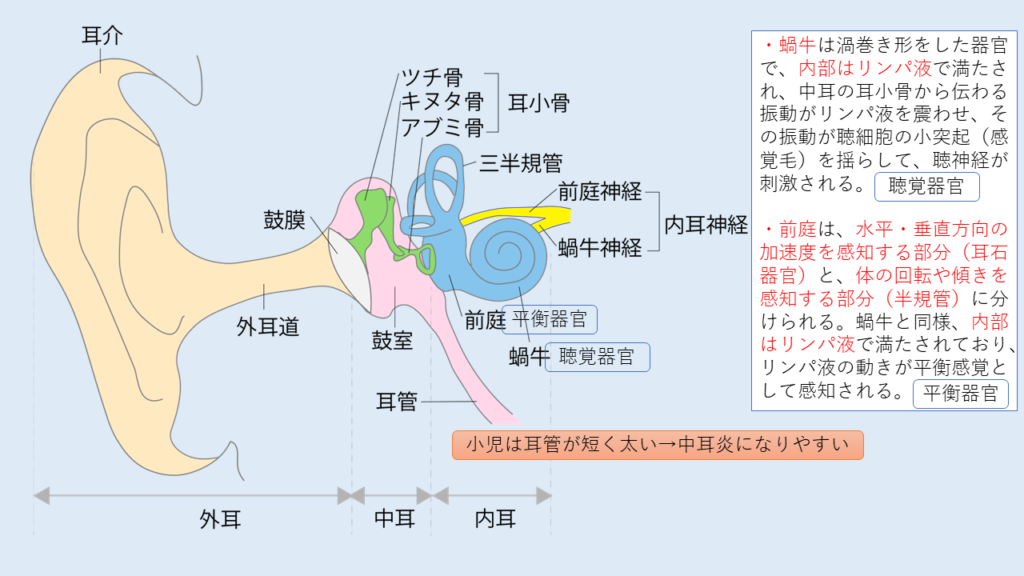

内耳における蝸牛⇒聴覚器官、前庭(耳石器官+半規管)⇒平衡器官

第2章「人体の働きと医薬品」の前半では、人体の主な臓器・器官の構造と働きについて問われていますが、大部分の問題は、中学・高校の理科で学ぶ知識に、多少の情報を付け加える程度で対応できることが多いです。

但し、「耳の構造」については細かい所まで問われることがあり、苦手意識を持っている方も多いでしょう。

ここでは、耳の構造に関する問題作成の手引き(令和7年度改訂版)の内容(太字部分)と、それに関する関連知識を付け加えています。

「(耳は)聴覚情報と平衡感覚を感知する器官で、外耳、中耳、内耳からなる。側頭部の左右両側に1対あり、音の立体感を認識することができる。」

⇒耳は、聴覚情報はもちろん、平衡感覚も感知する器官です。

(a) 外耳

側頭部から突出した耳介と、耳介で集められた音を鼓膜まで伝導する外耳道からなる。

耳介は軟骨組織が皮膚で覆われたもので、外耳道の軟骨部に連なっている。軟骨部には耳毛が生えていて、空気中の埃等が入り込むのを防いでいる。外耳道にある耳垢腺(汗腺の一種)や皮脂腺からの分泌物に、埃や外耳道上皮の老廃物などが混じって耳垢(耳あか)となる。

⇒「耳介」とはいわゆる耳たぶのことです。

⇒なお、(出題はされませんが)外耳道にある汗腺は局所に分布するアポクリン汗腺です。

(b)中耳

外耳と内耳をつなぐ部分で、鼓膜、鼓室、耳小骨、耳管からなる。

外耳道を伝わってきた音は、鼓膜を振動させる。鼓室の内部では、互いに連結した微細な3つの耳小骨が鼓膜の振動を増幅して、内耳へ伝導する。

鼓室は、耳管という管で鼻腔や咽頭と通じている。急な気圧変化のため鼓膜の内外に気圧差が生じると、耳がつまったような不快感や痛みなどを感じるが、顎を動かす等の耳抜き動作によって意識的に耳管を開けると気圧の均衡が戻って回復する。また、小さな子供では、耳管が太く短くて、走行が水平に近いため、鼻腔からウイルスや細菌が侵入し感染が起こりやすい。

⇒耳小骨について、イラストにはツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨の3種類の名称が記載されていますが、これは覚える必要はありません。

⇒小さな子供は、鼻に繋がっている耳管が短くて太く、そのため中耳炎になりやすい。

(c) 内耳

聴覚器官である蝸牛と、平衡器官である前庭の2つの部分からなる。

蝸牛は渦巻き形をした器官で、内部はリンパ液で満たされ、中耳の耳小骨から伝わる振動がリンパ液を震わせ、その振動が聴細胞の小突起(感覚毛)を揺らして、聴神経が刺激される。

前庭は、水平・垂直方向の加速度を感知する部分(耳石器官)と、体の回転や傾きを感知する部分(半規管)に分けられる。蝸牛と同様、内部はリンパ液で満たされており、リンパ液の動きが平衡感覚として感知される。乗物酔い(動揺病)は、乗り物に乗っているとき反

復される加速度刺激や動揺によって、平衡感覚が混乱して生じる身体の変調である。

⇒前庭は、ちょうど中耳と内耳をつなぐ入口付近にあることから「前の庭」、つまり「前庭」と名付けられています。

⇒手引きでは「半規管」と記載されていますが、3つの半円から構成されていることから「三半規管」と呼ぶことの方が一般的で、イラストもそうなっています。

⇒木の棒などを支点として、体を数回転させた後、目が廻って暫くまっすぐ歩けなくなりますが、これは体の回転を辞めた後も、内耳中のリンパ液がまだ慣性で動き続けているので、このリンパ液の動きの情報が脳を混乱させていることによる現象です。

⇒前庭にある耳石器官では、膜の上に耳石と呼ばれる炭酸カルシウムの結晶が敷き詰められており、その動きで水平・垂直方向の加速度を感知するそうです。エレベーター載っているときに感じる縦方向の加速を感じるのは耳石器官によるものです。

なお、耳石は剥がれて、三半規管に入り込むことがあり、この時、三半規管のリンパ液の流れを刺激することで、体が回転していると誤情報を流し、それにより回転性のめまい(良性発作性頭位めまい症(BPPV))を生じることがあります。これは高齢者では良くみられる眩暈の一種です。