接触皮膚炎・光線過敏症は、登録販売者試験では、皮膚に現れる副作用として出題されますが、特に接触皮膚炎の記載が少しわかりづらいので、補足しながら出題ポイントを確認します。

まず、接触皮膚炎は、一般的に「かぶれ」と呼ばれる皮膚の疾患で、特定の物質が皮膚に触れることで、①それによる物理的刺激で炎症(刺激性接触皮膚炎)が生じたり、②アレルギー反応によって炎症(アレルギー性接触皮膚炎)を起こしたりする状態を指します。(つまり、大きく分けて2つのタイプに大別されます)

まず、物理的な刺激による接触皮膚炎の例としては、酸・アルカリ(洗剤や漂白剤、化学薬品など)、アルコール等による「皮膚のバリア機能の低下」や、乳幼児のよだれや多量の汗が、長時間皮膚に残り続けると皮膚炎を起こすこともあります。

また、アレルギー反応による「かぶれ」の例としては、その原因物質として、ニッケル、コバルト等の金属アレルギー(ネックレス、イヤリングによるかぶれ)、ヘアカラー等の化粧品の染料によるかぶれ、ウルシ、ゴム(医療従事者におけるゴム手袋(ラテックス)アレルギー)等があります。

こちらは、特定の物質に体がアレルギー反応を起こすことで発症しますが、一度アレルギーが成立すると、少量でも触れるたびに症状が現れることがあります。

どちらのタイプの接触皮膚炎でも、原因物質が触れた部分に限定的に、かゆみ、赤み(紅斑)、腫れ、ブツブツ(丘疹)、水ぶくれ(水疱)などの症状が現れます。

次に、(外用薬による)光線過敏症については、接触皮膚炎に関連した病態と考えると良いでしょう。

特定の物質が皮膚に触れ、さらにその物質が皮膚に残っている状態で日光(紫外線)を浴びると、その物質がアレルギー物質に変化し、アレルギー症状が生じていると考えられています。

(内服薬でも、光線過敏症が起こる恐れについて報告されているものがありますが、ここでは割愛)

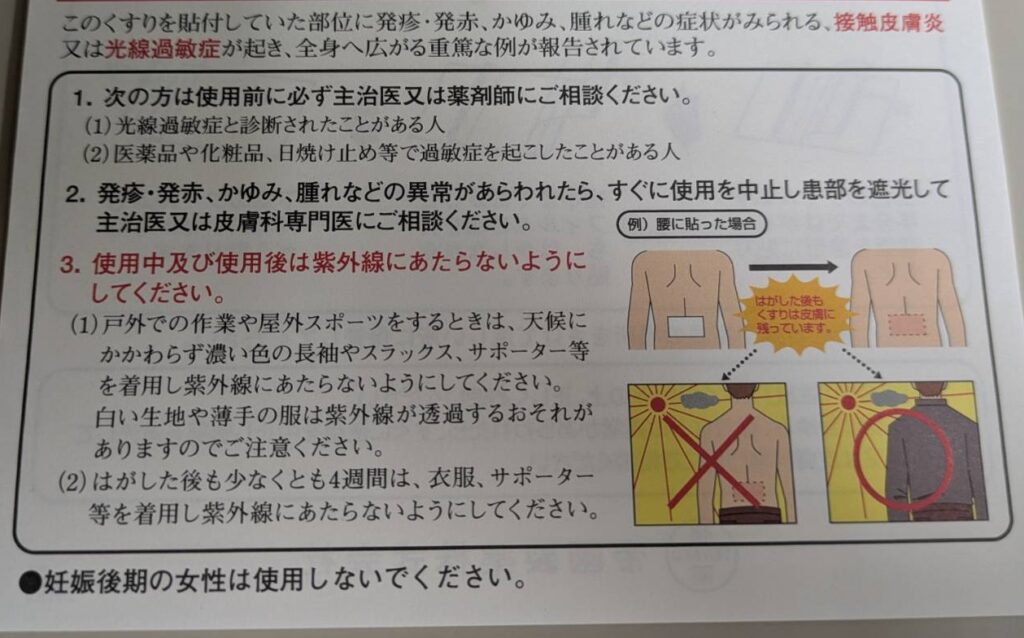

なお、光線過敏症については、非ステロイド性抗炎症成分のケトプロフェンの貼付剤を使用時に起こる恐れのある副作用として理解しておくと、第3章や第5章の関連問題でも対応しやすくなります。

(手引きでは、他にピロキシカムについても光線過敏症に関する記載がありますが出題頻度は低い)

次に問題作成の手引き(太字部分)の記載部分のポイントを確認します。

接触皮膚炎

「化学物質や金属等に皮膚が反応して、強い痒みを伴う発疹・発赤、腫れ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい炎症症状(接触皮膚炎)や、色素沈着、白斑等を生じることがある。一般に「かぶれ」と呼ばれる日常的に経験する症状であるが、外用薬の副作用で生じることもある。」

「接触皮膚炎は、いわゆる「肌に合わない」という状態であり、外来性の物質が皮膚に接触することで現れる炎症である。同じ医薬品が触れても発症するか否かはその人の体質によって異なる。原因となる医薬品と接触してから発症するまでの時間は様々であるが、接触皮膚炎は医薬品が触れた皮膚の部分にのみ生じ、正常な皮膚との境界がはっきりしているのが特徴である。」

「アレルギー性皮膚炎の場合は、発症部位は医薬品の接触部位に限定されない。」

⇒この一文が理解をややこしくしていますが、一般的に見られるアレルギー性の接触皮膚炎は、原則、原因物質の接触部分に限定して症状が出ますが、進展して合併症を起こしている場合は、発症部位はより広がる恐れがあると理解すれば良いでしょう。

「症状が現れたときは、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止する。通常は1週間程度で症状は治まるが、再びその医薬品に触れると再発する。」

光線過敏症

「かぶれ症状は、太陽光線(紫外線)に曝さらされて初めて起こることもある。これを光線過敏症という。」

「その症状は医薬品が触れた部分だけでなく、全身へ広がって重篤化する場合がある。」

⇒全身に広がって重篤化する恐れがあることが報告されています。

「貼付剤の場合は剥がした後でも発症することがある。光線過敏症が現れた場合は、原因と考えられる医薬品の使用を中止して、皮膚に医薬品が残らないよう十分に患部を洗浄し、遮光(白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので不可)して速やかに医師の診療を受ける必要がある。」

⇒剥がしたあとも、引き続き注意する必要があります。