この記事では、海外の市販薬(OTC)について紹介していますが、成分が同じでも、日本とは用法用量が異なりますし、もしもの場合の医薬品副作用被害救済制度も対象外です。その為、各自の責任にてご参照ください。

なお、記載されている価格は2025.3の参照現地価格。当時のレートは1円≒20元で計算しています。

中国本土で市販薬を買うなら「薬局」を探す。

日本では、風邪薬や便秘薬、湿布薬などを買いたい場合、まずは手軽に行ける近場のドラックストアが候補にあがりますが、一般に中国本土にあるドラックストア風のお店は医薬品を販売していません。

同じ中華文化圏でも、香港特別行政区やマカオにあるワトソンズ(Watsons:屈臣氏)やマニングス(Mannings: 萬寧)、また、台湾にも展開しているワトソンズやコスメド(Cosmed:康是美)といった国際的有名ドラックストアチェーンでは、各地域で医薬品を手軽に選択・購入することができます。

しかしながら、中国本土にあるドラックストア風のお店では、主に化粧品や洗面用具などのパーソナルケア製品や、日用品を主に扱っており、規制により通常医薬品は販売していません。

なお、中国本土にも、香港・台湾と同様に、ワトソンズが店舗展開していますがが、医薬品については通常販売していません。

↑上海市内にあるワトソンズ。ここでは医薬品は販売していない。

そのため、中国本土で市販薬を買いたいと思った時は、「薬局」に行く必要がありますし、さらに、日本のドラックストアのように自身で自由に選んで購入できないところも多く、購入するには、なかなか高いハードルがあります。

そこで、今回は上海での訪問取材(2025.3)をもとに、現地での市販薬の購入方法や、購入できる市販薬をシリーズで紹介したいと思います。

市販薬を購入できる中国の薬局について

中国語で薬局は、「药店(Yàodiàn)」や、「药房(Yàofáng)」と言いますが、看板としては「药房(Yàofáng)」で見かけることが多い印象です。また、英語で「Pharmacy」と併記していることも多いです。

外箱は中国語表記のみの場合が多く、スタッフは割と塩対応?

かつてイギリスが統治していた香港では、販売されている市販薬の外箱には、中国語(繁体字)だけでなく英語でも併記することが義務付けられています。その為、ある程度英語が理解できれば、適応症や用法用量等もわかりやすくなっています。

また、台湾で販売されている市販薬の外箱は、説明文は中国語(繁体字)でも、大抵成分名は英語名で記載されており、さらに中国本土の市販薬に比べると、説明文が割と見やすく書かれています。そのため、日本人なら漢字を読み取るだけでも、どのような薬かは、ある程度理解できると思います。

また、台湾では日本製のパブロンやルルAといった日本ブランドも(恐らくそのままの成分で)販売されているので、特に不自由は感じないでしょう。

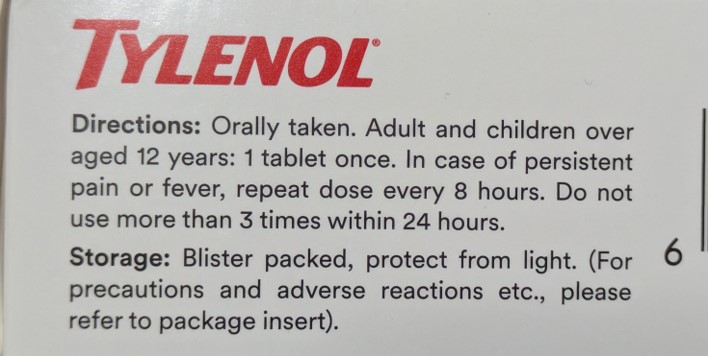

一方で、中国本土で販売されている市販薬の外箱は、中国語表記のみのことが多く、たまに海外ブランドの製品で、英語でも併記されているものがある程度です。

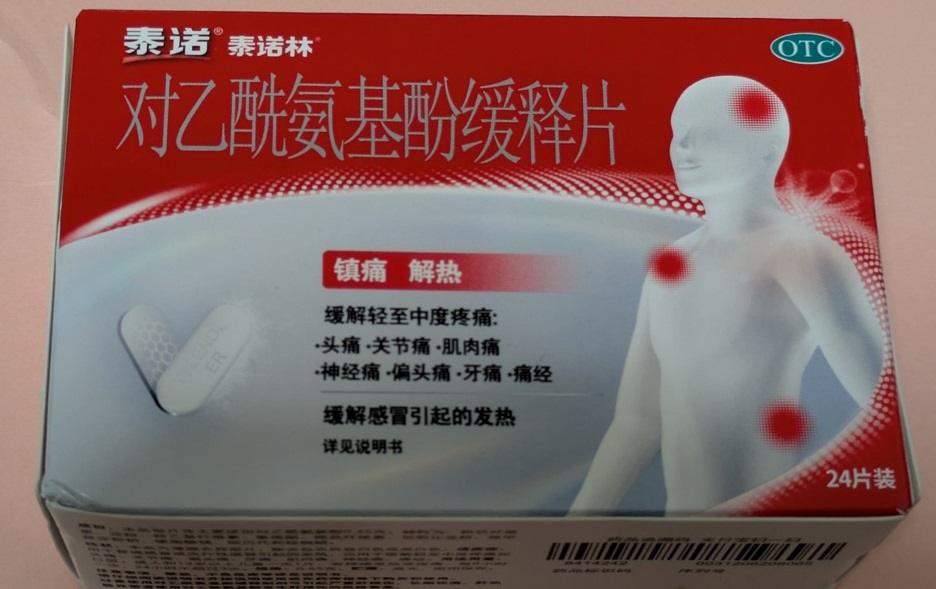

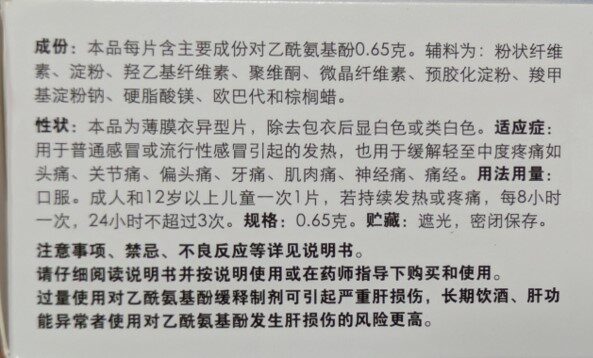

成分名も中国語による当て字(例:アセトアミノフェン⇒对乙酰氨基酚)で記載されているので、医療関係者や登録販売者でも、どの成分が配合されているのかが非常に難解です。

また、香港・台湾で使用されている漢字は、「繁体字」と呼ばれる画数が多い難しい文字が使用されていますが、中国本土では「簡体字」と呼ばれる、簡素化された文字が使われています。

これに関しては、多くの日本人には「繁体字」よりも、「簡体字」の方が、その意味がつかみづらいと感じることが多いでしょう。

また、サービス面の問題として、複数の薬局を訪れた個人的経験でいうと、基本的に薬局の薬剤師や販売スタッフは、諸外国に比べ、英語もあまり通じず、質問に対しても塩対応なことが多い印象です(なお、薬局中はどこもガラガラのことが多かったですが、国営企業?)。

それでも品数が豊富な薬局であれば、自分の症状を伝えて、薬剤師に最適なものを選んでもらうのが良いのでしょうが、いくら翻訳アプリが手軽に使える時代とはいえ、どうしても言葉の壁も存在します。

このように、中国本土で市販薬を購入する場合、①外箱記載内容のわかりづらさ、②親切な対応が期待しづらい、③言葉の壁(英語も通じづらい)、等の様々な課題があります。

その為、特に旅行者については、現地での購入で失敗しないためにも、事前に購入したい市販薬を決めて買いに行くことも選択肢の一つです。そこで今回は、中国で販売されている代表的な市販薬(OTC医薬品)を紹介します。

解熱鎮痛薬は困ったらTYLENOL🄬ブランドがお薦め

まずは、痛み止めとしても、熱さましとしても使用できる解熱鎮痛薬についてです。

アセトアミノフェン(对乙酰氨基酚、Acetaminophen , Paracetamol)

まずは、その安全性の高さから世界中で小児から大人まで幅広く使用されているアセトアミノフェンの単剤製剤です。

(なお、香港や欧州ではパラセタモールと記載されることが多い)

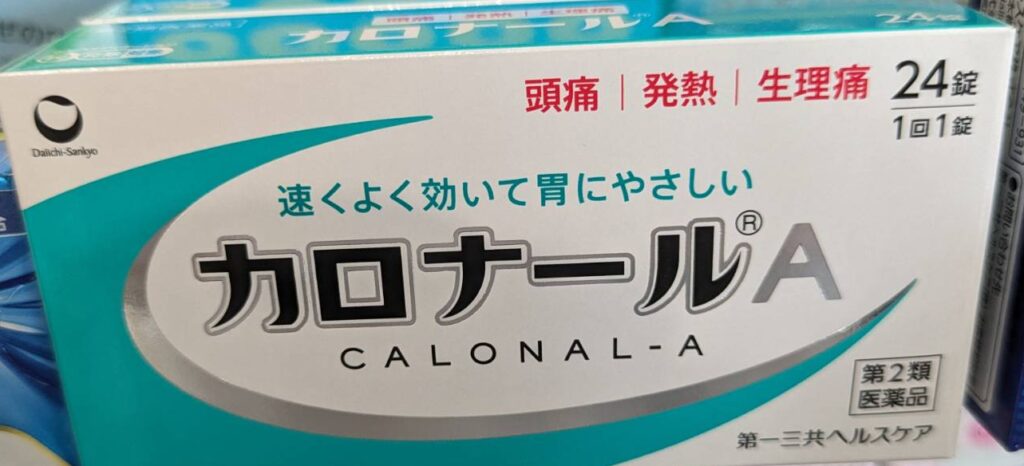

日本では、医療用・市販薬ともに「カロナール」、市販薬では「タイレノール」等の製品名で良く知られていますが、中国でも「TYLENOL🄬(タイレノール)」ブランドの製品が販売されているので、それを伝えると簡単に購入することができます。

また、薬局によっては棚から自由に選べる店舗もあるので、その場合は自身で確認して購入することになります。

なお、価格は1箱24錠入りで21.1元(約420円) と、日本に比べると安価で購入できます。

なお、用法用量については、日本の「カロナールA」では1錠あたりのアセトアミノフェンは300㎎となっていますが、この製品は1錠あたり650㎎(0.65克)となっています。

但し、これは中国での服用量が特別多いという訳ではなく、国際的には日本の市販薬における服用量が少ないと思った方が無難でしょう。

↑カロナール🄬Aには、1錠にアセトアミノフェン300㎎含有している。

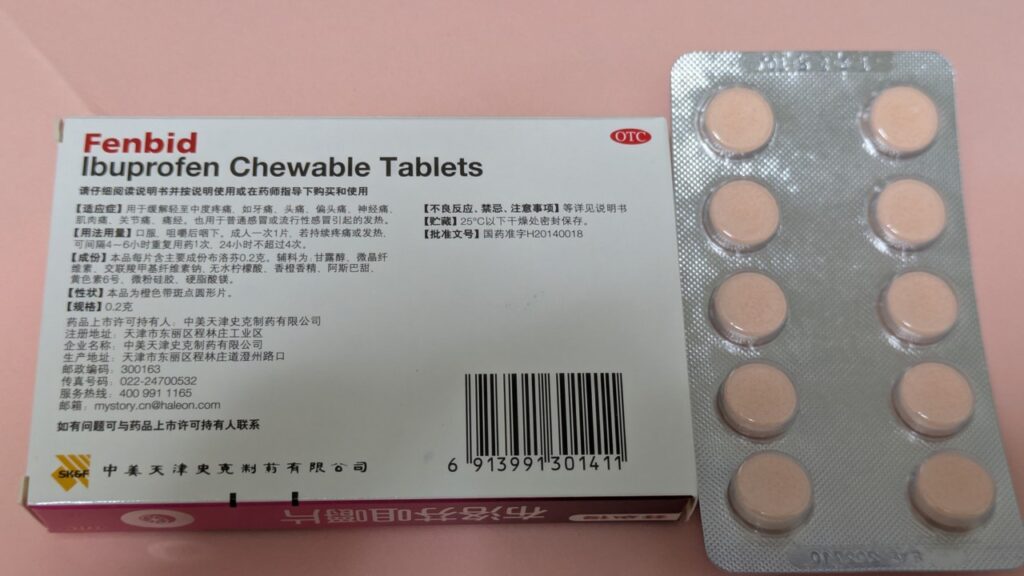

イブプロフェン(布洛芬、Ibuprofen)

次に、もう一つの良く知られている解熱鎮痛成分としてイブプロフェン(布洛芬、Ibuprofen)も紹介します。

TVCMでも良く耳にする成分ですが、こちらも中国では市販薬として購入することができます。

↑咀嚼片とはチュアブル錠のことで、水なしで噛み砕いて服用できる。26.5元(約530円)

こちらの製品も、裏面には英語でも成分名が書かれているので、イブプロフェンであることがわかります。

なお、1回あたりの服用量は200㎎となっていますが、日本で販売されている製品では1回服用量は150㎎~200㎎となっており、ほぼ同じです。

一方で、記載されている用法用量は、「大人(成人)1回に1錠(200㎎)内服、連用する場合は4-6時間あけて、24時間で4回までの服用」となっており、日本で販売されているイブプロフェン製剤(1日2~3回を限度)よりも、許容されている1日服用量が多く設定されています。

また、イブプロフェン(布洛芬、Ibuprofen)については、効果時間が長い徐放性製剤も販売されており、下記製品では、1カプセル当たり300㎎(0.3克)含有し、1日2回の服用となっています。

20カプセル 14.3元(約290円)

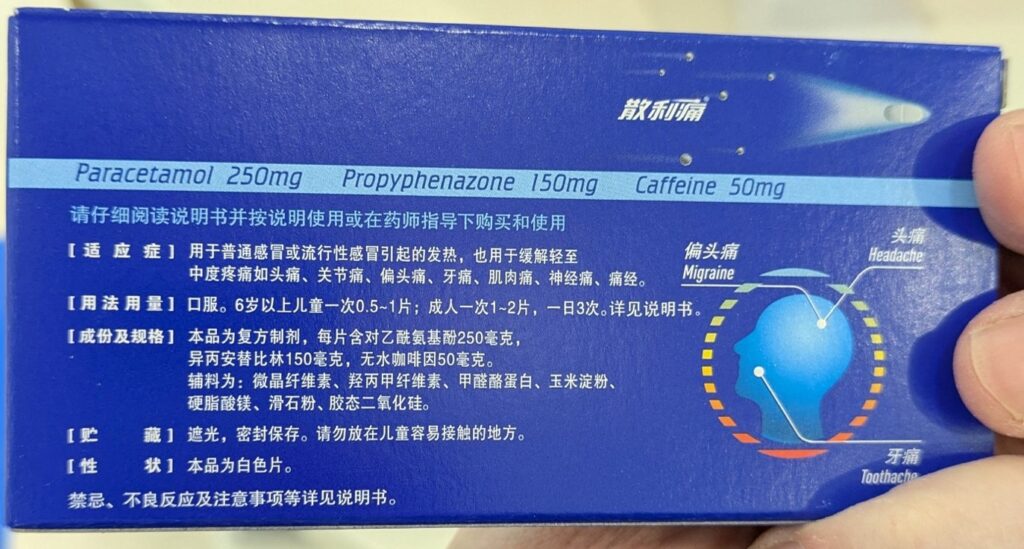

イソプロピルアンチピリン(丙基安替比林、Propyphenazone,Isopropylantipyrine)

また、日本ではセデスブランドで良く配合されているイソプロピルアンチピリンも市販薬として販売されています。

↑20錠入り 27.5元(550円)

上記製品は1錠あたりの成分量は以下の通りです。

・アセトアミノフェン250㎎(paracetamol)

・イソプロピルアンチピリン150㎎(propyphenazone)

・無水カフェイン50㎎

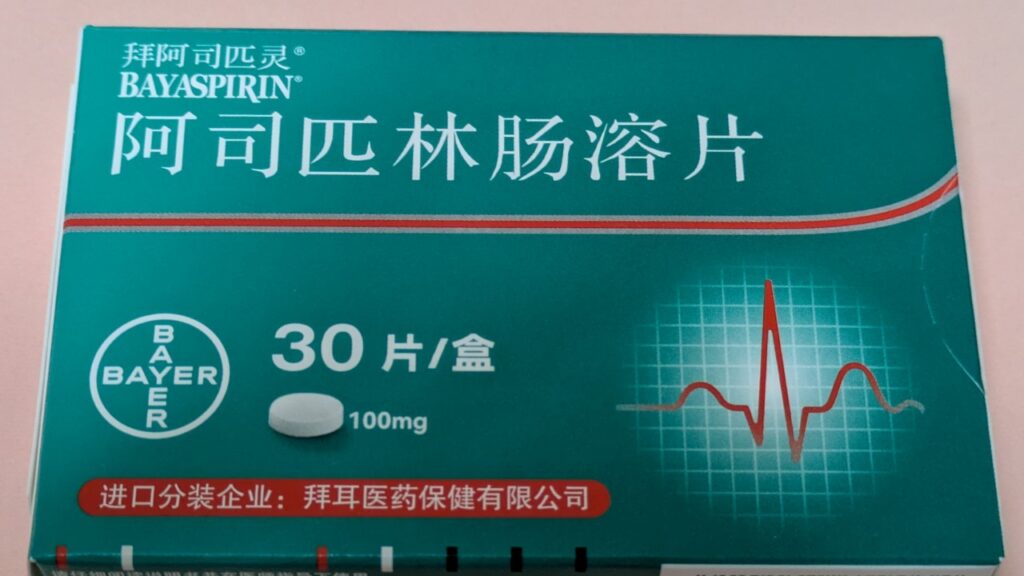

アスピリン(阿司匹林 Aspirin)

アスピリンは、日本ではバファリンブランドで古くから知られていますが、薬局で聞いたところ、現在中国では解熱鎮痛薬としては販売されていないようです(香港や台湾も同様です)。

一方で、医療用の抗血小板薬としては販売されており、1錠あたり100㎎と、解熱鎮痛成分として使用する場合の服用量(600㎎程度)に比べ少ない量となっています。なお、こちらの製品は医師の指示のもと、薬局で購入することになっていますが、処方箋無しで購入することができる薬局もあります。

また、購入の際には通常購入者の氏名や連絡先などを記入することが求められるようです。

↑アスピリン腸溶錠 17.3元(約350円)

以上、中国本土で購入できる解熱鎮痛薬を紹介しましたが、とりあえず安全性等も考慮すると、どうしても必要な場合は、アセトアミノフェン製剤が購入しやすく、安心できるかと思います。

次回は、中国本土で販売されている総合感冒薬を紹介します。