「神経系」の分野では、特に「自律神経系」における各効果器に対する働きが頻出となっていますが、ここでは、問題作成の手引きをもとに、出題ポイントをまとめています。

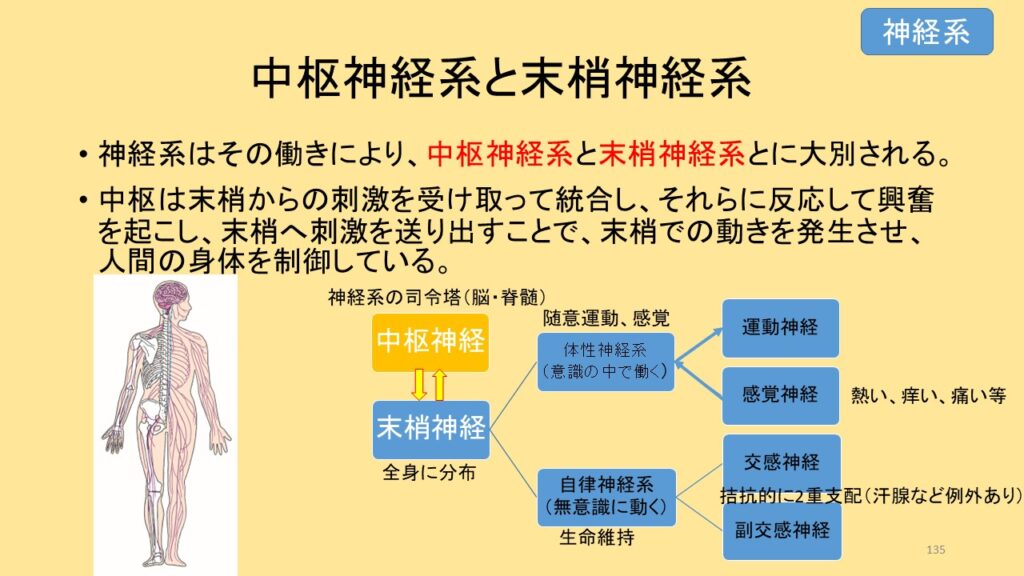

まず、私たちが体を動かしたり、感じたり、思考をし、そして内臓の働きを調整しているのが「神経系」と呼ばれるものですが、この神経系は、大きく「中枢神経系」と「末梢神経系」の二つに分けられます。

中枢神経系について

まず、神経系の司令塔である中枢神経系は、脳と脊髄から構成されています。

脳では記憶、情動、意思決定等の働きを行うほか、自律神経系、ホルモン分泌等の様々な調節機能を担っています。

また、延髄には、心拍数を調節する心臓中枢、呼吸を調節する呼吸中枢等があります。

そして、脊髄は、脳と末梢の間で刺激を伝えるほか、末梢からの刺激の一部に対して脳を介さずに刺激を返す場合があり、これを脊髄反射と呼んでいます。

末梢神経系(体制神経系、自律神経系)について

次に全身に分布する末梢神経系は、中枢神経系(脳と脊髄)から枝分かれして、体の隅々まで張り巡らされています。

この末梢神経系は、体からの情報を中枢神経系に伝え(求心性神経)、中枢神経系からの指令を体の各部に伝える(遠心性神経)役割がありますが、機能的にさらに体性神経系(随意運動、知覚等)と、自律神経系(呼吸や血液の循環等、生命や身体機能の維持のため無意識に働く)に大別されます。

体性神経系は感覚神経と運動神経で構成されている

-

感覚神経: 皮膚、筋肉、関節などからの感覚情報(触覚、痛覚、温度覚、位置覚など)を中枢神経系に伝えます。

-

運動神経: 中枢神経系からの指令を骨格筋に伝え、自分の意志で体を動かす(随意運動)ことを可能にします。

自律神経系は交感神経系と副交感神経系で構成される

自律神経系は、消化管の運動や血液の循環等のように生命や身体機能の維持(ホメオスタシス(恒常性))のため無意識に働いている機能を担っています。

具体的には、以下のような生命活動を無意識のうちにコントロールしています。

-

心臓: 心拍数の調整、血管: 血圧の調整(血管の収縮・拡張)、呼吸: 呼吸数の調整、気管支の拡張・収縮

-

消化: 胃腸の蠕動運動、消化液の分泌

-

体温: 発汗による体温調節、代謝: 血糖値の調整、分泌: 唾液、涙、ホルモンなどの分泌

-

瞳孔: 瞳孔の散大・収縮

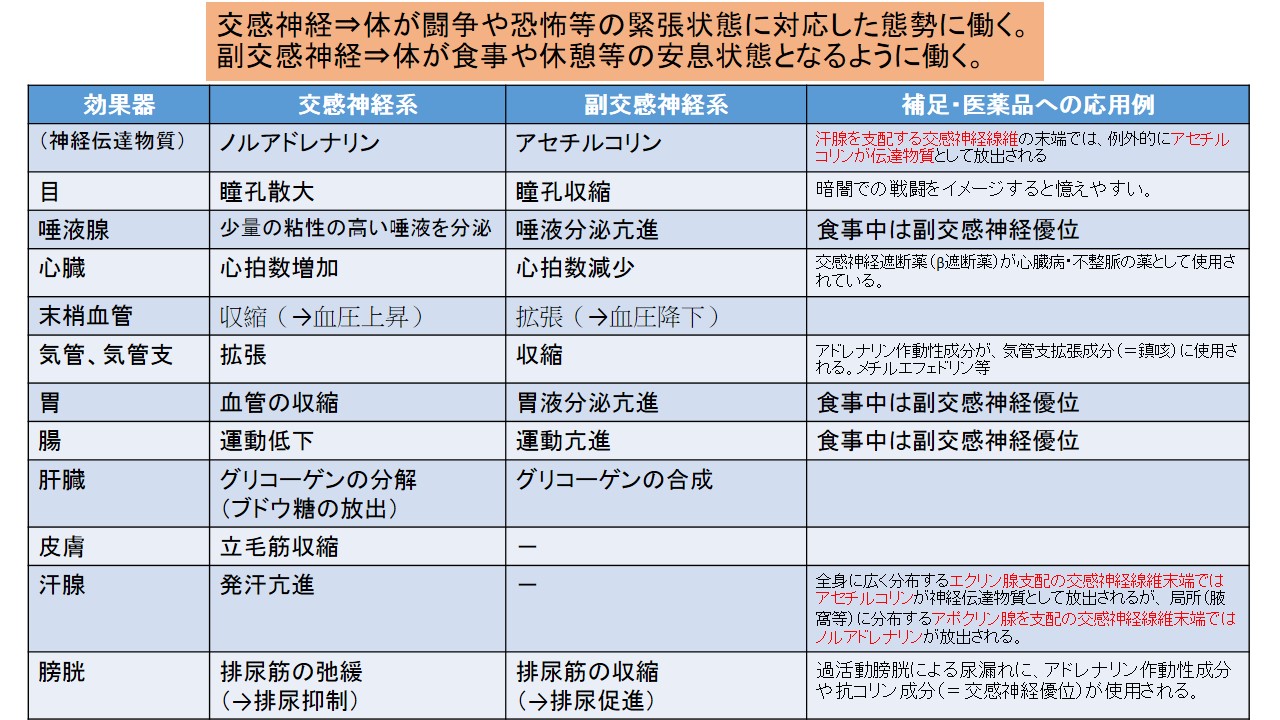

そして、自律神経系は、さらに交感神経系と副交感神経系に分類されて、概ね、交感神経系は体が闘争や恐怖等の緊張状態に対応した態勢をとるように働き、一方で副交感神経系は体が食事や休憩等の安息状態となるように働きます。

他にも、交感神経系はエネルギーを消費すように働き、副交感神経系はエネルギーを蓄えるように働くイメージも併せて持っていると、その働きが理解しやすくなります。

・交感神経系:体が闘争や恐怖等の緊張状態に対応した態勢

・副交感神経:体が食事や休憩等の安息状態

そして、効果を及ぼす各臓器・器官(効果器)に対しては、(一部例外を除き)交感神経系と副交感神経系の二つの神経系が支配しており(自律神経系の二重支配)、通常、交感神経系と副交感神経系は、互いに拮抗して働き、一方が活発になっているときには他方は活動を抑制して効果器を制御しています。

それぞれが優位なときに、効果器がどのように働くかは、丸暗記する必要はなく、交感神経=緊張・闘争状態、副交感神経=安息状態になるように働くことを理解してれば、容易に理解できるはずです。

また、効果器に伸びる自律神経は、節前線維と節後線維からできています。

交感神経と副交感神経は、効果器でそれぞれの神経線維の末端から神経伝達物質と呼ばれる生体物質を放出し、効果器を作動させていますが、交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はノルアドレナリンであり、副交感神経の節後線維の末端から放出される神経伝達物質はアセチルコリンです。

(なお、(節後線維ではなく)節前線維の末端からは、どちらもアセチルコリンが放出されますが、試験では出題範囲外です)

・交感神経の節後線維末端から放出される神経伝達物質:ノルアドレナリン

・副交感神経の節後線維末端から放出される神経伝達物質:アセチルコリン

自律神経の二重支配と、神経伝達物質の例外

なお、効果器と交感神経・副交感神経優位時の反応は、緊張状態と安息状態の違いを把握していれば、割と憶えやすいと思いますが、一部の例外があります。

例えば、多くの効果器が二重支配を受けていますが、汗腺と立毛筋は、交感神経系単独で支配されています。

(末梢血管も、交感神経系単独で支配されていると説明されることがありますが、試験対策は手引きの内容どおりで覚えて下さい)

また、唾液腺については、どちらも唾液腺分泌に働きますが、副交感神経系が優位な時は、消化を助けるように、サラサラの唾液(アミラーゼを多く含む)が放出されますが、交感神経系が優位な時は、粘性の高い唾液が放出し、リラックスした状態に比べると乾いた感じになります(経験的に、緊張しているときに口が乾く状態になるのはご存じでしょう)。

他にも、時折出題される汗腺とその交感神経線維の節後繊維末端で放出される神経伝達物質の例外(全身に分布するエクリン線:アセチルコリン、局所に分布するアポクリン腺:ノルアドレナリン)は、しっかり押さえておきましょう。

(なお、エクリン腺の交感神経線維末端でアセチルコリンが放出される理由としては、受容体の方が全身に広範囲に分布していて、広範囲な発汗につながるためや、アセチルコリンが血管拡張や血流増加に働くので、発汗に都合が良いなど様々な説があるようです。

一方で、アポクリン腺は体臭腺とも呼ばれ、局所的に分布し、脇の下や、陰部や外耳道、肛門周囲、乳首などに分布し、かつてはフェロモンを分泌するような働きがあったのではと言われています。そのような異性を呼び寄せるような働きと、ノルアドレナリンを結びつけると覚えやすいかもしれません。)