頻出問題が多く過去問対策が有効。全問正解したい。

問71 薬の有効成分の吸収に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 内服薬の有効成分は、主に胃で吸収される。

b 鼻腔粘膜の下には毛細血管が豊富なため、点鼻薬の成分は循環血液中に移行しやすい。

c 坐剤の有効成分は直腸下部の粘膜から吸収されると、肝臓で代謝を受けた後、全身に分布する。

d 皮膚に適用する医薬品(塗り薬、貼り薬等)の有効成分が皮膚表面から血液中に移行した場合、肝臓で代謝を受ける前に血流に乗って全身に分布する。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 誤 正 誤 正

3 誤 誤 誤 正

4 正 正 誤 誤

5 正 誤 正 誤

薬の有効成分の吸収に関する問題

a 誤 これは頻出。まず、内服薬は「小腸」ではなく「胃」で有効成分が溶出するものが大部分である。そして、溶出した有効成分は主に小腸で吸収される。この「溶出」と「吸収」の違いはしっかり区別しておくこと。

b 正

c 誤 後半が誤り。直腸下部の粘膜部位を通っている静脈血は肝臓を経由せずに心臓に至るため、(坐薬により)吸収されて循環血液中に入った成分は、初めに肝臓で代謝を受けることなく全身に分布する。

d 正

正解・・・2

問72 薬の代謝、排泄に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 有効成分が体内で代謝を受けると、作用を失ったり、作用が現れたり、あるいは体外へ排泄されやすい水溶性の物質に変化したりする。

b 有効成分の体外への排泄経路として母乳中もあるが、その排泄量は微量であるため、乳児に対する副作用の発現の点では重要ではない。

c 経口投与後、消化管で吸収されて血液中に移行した有効成分は、全身循環に入る前に、門脈という血管を経由して腎臓を通過する。

d 腎機能が低下した人では、正常の人よりも有効成分の尿中への排泄が過剰となり、血中濃度が速やかに低下する。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 正 誤 正 誤

3 正 正 誤 正

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

薬の代謝、排泄に関する問題

a 正

b 誤 有効成分の母乳中への移行は、体内からの消失経路としての意義は小さいが、乳児に対する副作用の発現という点で、軽視することはできない。

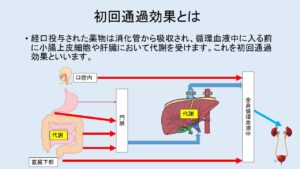

c 誤 最後が誤り。門脈という血管を経由して肝臓を通過する。なお、これは「肝初回通過効果(first-pass effect)」に関連した内容であることも理解しておくこと。

d 誤 腎機能が低下した人では、正常の人よりも有効成分の尿中への排泄が遅れ、血中濃度が下がりにくい。

正解・・・4

問73 薬の体内での働きに関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 循環血液中に移行した有効成分は、多くの場合、標的となる細胞に存在する受容体、酵素、トランスポーターなどのタンパク質と結合し、その機能を変化させることで薬効や副作用を現す。

b 医薬品が摂取された後、有効成分の血中濃度は上昇し、ある時点でピークに達するが、代謝・排泄の速度が吸収・分布の速度を上回ると低下していく。

c 医薬品の有効成分がわずかでも循環血液中に移行すると、生体の反応としての薬効が現れる。

d 一度に大量の医薬品を摂取したり、十分な間隔をあけずに追加摂取したりして血中濃度を高くしても、ある濃度以上になると薬効は頭打ちとなり、有害な作用(副作用や毒性)も現れにくくなる。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 誤 正 誤

5 誤 正 誤 正

薬の体内での働きに関する問題

a 正

b 正

c 誤 「わずかでも」が誤り。ある最小有効濃度(閾値)を超えたときに生体の反応としての薬効が現れる。

d 誤 後半部分が誤り。ある濃度以上になるとより強い薬効は得られなくなり、薬効は頭打ちとなるが、有害な作用(副作用や毒性)は現れやすくなる。

正解・・3

問74 内服用医薬品の剤形及びその一般的な特徴に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 一般的に、錠剤(内服)は、胃や腸で崩壊し、有効成分が溶出することが薬効発現の前提となる。

b 口腔内崩壊錠は、固形物を飲み込むことが困難な高齢者や乳幼児でも、口の中で溶かした後に、唾液と一緒に飲み込むことができる。

c 顆粒剤は、粒の表面がコーティングされているものもあるので、噛かみ砕かずに水などで飲み込む。

d カプセル剤は、水なしで服用するとゼラチンが喉や食道に貼り付くことがあるため、必ず適切な量の水(又はぬるま湯)とともに服用する。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 正

5 正 正 正 正

内服用医薬品の剤形及びその一般的な特徴に関する問題

これはサービス問題。余裕があれば「チュアブル錠」も確認を

a 正

b 正

c 正

d 正

正解・・・5

問75 医薬品の副作用として現れる肝機能障害及び偽アルドステロン症に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 医薬品により生じる肝機能障害の主な症状には、全身の倦怠感、黄疸のほか、発熱、発疹、皮膚の掻痒感、吐きけ等がある。

b 黄疸とは、グロブリンが胆汁中へ排出されず、血液中に滞留することにより生じる、皮膚や白眼が黄色くなる病態である。

c 偽アルドステロン症は、体から塩分(ナトリウム)と水が失われ、体内にカリウムが貯留することによって生じる病態である。

d 偽アルドステロン症は、小柄な人や高齢者で生じやすく、原因医薬品の長期服用後に初めて発症する場合もある。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 誤

3 正 誤 誤 正

4 誤 誤 正 正

5 誤 誤 正 誤

医薬品の副作用として現れる肝機能障害及び偽アルドステロン症に関する問題

a 正

b 誤 「グロブリン」ではなく「ビリルビン(黄色色素)」である。

c 誤 これは頻出。偽アルドステロン症は、体内に塩分(ナトリウム)と水が貯留し、体からカリウムが失われることによって生じる病態である。これは、偽アルドステロン症で現れる主な症状が、(体液量の増加による)体のむくみや血圧上昇であることと結びつけて覚えると良い。

d 正 なお、偽アルドステロン症を起こしやすい医薬品としては、芍薬甘草湯も覚えておきたい。

正解・・・3

問76 精神神経系に現れる医薬品の副作用に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 中枢神経系が影響を受け、物事に集中できない、落ち着きがなくなる等のほか、不眠、不安、震え(振戦)、興奮、眠気、うつ等の精神神経症状を生じることがある。

b 精神神経症状は、医薬品の添付文書に記載されている通常の用法・用量では発生することはない。

c 無菌性髄膜炎は、医薬品の副作用が原因の場合、全身性エリテマト-デス、関節リウマチ等の基礎疾患がある人で発症リスクが高い。

d 医薬品の副作用が原因で軽度の無菌性髄膜炎を経験した人は、同じ医薬品を使用しても再発することはない。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

精神神経系に現れる医薬品の副作用に関する問題

なお、無菌性髄膜炎は髄膜炎のうち、髄液に細菌が検出されないものをいう。大部分はウイルスが原因と考えられている。主な症状は、急性で、首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐きけ・嘔吐、意識混濁等である。

a 正

b 誤 後半部分が誤り。(薬の副作用による)精神神経症状は、通常の用法・用量でも発生することがある。

c 正

d 誤 過去に軽度の症状を経験した人の場合、再度、同じ医薬品を使用することにより再発し、急激に症状が進行する場合がある。

正解・・・2

問77 消化器系に現れる医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 消化性潰瘍とは、胃や十二指腸の粘膜組織が傷害されているが、粘膜組織の欠損は粘膜筋板を超えない状態をいう。

b 副作用による消化性潰瘍は、自覚症状が乏しい場合もあり、突然の吐血・下血によって発見されることもある。

c イレウス様症状(腸閉塞様症状)では、腹痛などの症状のために水分や食物の摂取が抑制され、嘔吐がない場合でも脱水状態となることがある。

d 小児や高齢者のほか、普段から便秘傾向にある人は、イレウス様症状の発症のリスクが高い。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 正 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 正 正 正

5 誤 正 誤 正

消化器系に現れる医薬品の副作用に関する問題

a 誤 消化性潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜組織が傷害されて、粘膜組織の一部が粘膜筋板を超えて欠損する状態である。

b 正

c 正 なお、(医薬品の副作用による)イレウスとは腸内容物の通過が阻害された状態をいい、腸管自体は閉塞していなくても、医薬品の作用によって腸管運動が麻痺して腸内容物の通過が妨げられると、激しい腹痛やガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘が現れる。また、副作用としてイレウスに関する注意がある薬剤としてロペラミド塩酸塩も覚えておきたい。

d 正

正解・・・4

問78 呼吸器系に現れる医薬品の副作用に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 間質性肺炎は、気管支又は肺胞が細菌に感染して炎症を生じたものである。

b 間質性肺炎を発症すると、体内は低酸素状態となり、呼吸困難、空咳(痰の出ない咳)、発熱等の症状を呈する。

c 医薬品を原因とする喘息は、内服薬にのみ生じ、坐薬や外用薬では誘発されない。

d 合併症を起こさない限り、喘息の原因となった医薬品の有効成分が体内から消失すれば、症状は寛解する。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

呼吸器系に現れる医薬品の副作用に関する問題

a 誤 これは通常の肺炎に関する記述である。間質性肺炎は肺の中で肺胞と毛細血管を取り囲んで支持している組織(間質)が炎症を起こしたものである。

発症すると、肺胞と毛細血管の間のガス交換効率が低下して、体内は低酸素状態となる。そのため、息切れ・息苦しさ等の呼吸困難、空咳、発熱等の症状を呈する。

b 正

c 誤 医薬品が原因となる喘息(いわゆるアスピリン喘息)は、内服薬のほか、坐薬や外用薬でも誘発されることがある。

d 正

正解・・・4

問79 循環器系に現れる医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a うっ血性心不全とは、心筋の自動性や興奮伝導の異常が原因で心臓の拍動リズムが乱れる病態である。

b 息切れ、疲れやすい、足のむくみ、急な体重の増加、咳とピンク色の痰などを認めた場合は、うっ血性心不全の可能性がある。

c 不整脈は、医薬品の代謝機能の低下によって発症リスクが高まることがあるので、腎機能や肝機能の低下、併用薬との相互作用等に留意するべきである。

d 医薬品を適正に使用した場合であっても、動悸や一過性の血圧上昇、顔のほてり等を生じることがある。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 誤

3 誤 正 正 正

4 正 誤 誤 正

5 誤 正 誤 正

循環器系に現れる医薬品の副作用に関する問題

a 誤 これは「不整脈」に関する記述である。うっ血性心不全とは、全身が必要とする量の血液を心臓から送り出すことができなくなり、肺に血液が貯留して、種々の症状(息切れ、疲れやすさ、足のむくみ、咳やピンク色の痰など)を示す疾患である。

b 正

c 正 あまり問われていない内容だが、同年東海・北陸ブロックでも出題されています。

d 正

正解・・・3

問80 泌尿器系に現れる医薬品の副作用に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 副交感神経系の機能を亢進する作用がある成分が配合された医薬品を使用すると、膀胱の排尿筋の収縮が抑制され、尿が出にくくなる。

b 医薬品による排尿困難や尿閉は、前立腺肥大の基礎疾患がある男性にのみ現れる。

c 医薬品による排尿困難や尿閉等の症状が現れた場合、原因となる医薬品の使用を中止することにより症状は速やかに改善することが多い。

d 尿の回数増加、排尿時の疼痛、残尿感等の膀胱炎様症状が現れることがある。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 誤 誤

4 誤 誤 正 正

5 誤 誤 正 誤

泌尿器系に現れる医薬品の副作用に関する問題

a 誤 「副交感神経系の機能を亢進」ではなく「副交感神経系の機能を抑制する作用がある医薬品」なら正しい。なお、これは(必ず尿が出にくくなるわけではないが)抗コリン成分(例:ロートエキス等)に関する内容と捉えて差し支えない。

b 誤 これは頻出。前立腺肥大の基礎疾患がある男性に限らず女性においても報告されている。

c 正

d 正

正解・・・4