他ブロックに比べ副作用被害救済制度、報告制度に関する出題が少なめ。

難易度としては標準レベル

問101

一般用医薬品(一般用検査薬を除く。)の添付文書等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、1年に1回の改訂が義務づけられている。

b 添付文書は開封時に一度目を通されれば十分なので、保管しておく必要はない。

c 一般用医薬品を使用した人が医療機関を受診する際には、その添付文書を持参し、医師や薬剤師に見せて相談がなされることが重要である。

d 製造販売業者の名称及び所在地が記載されているが、販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社等の名称及び所在地も併せて記載されることもある。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

一般用医薬品(一般用検査薬を除く。)の添付文書等に関する問題

a 誤 後半が誤り。添付文書の改訂に関して「必要に応じて随時改訂」される点は頻出。「毎年改訂」「1年に1回改訂」や「定期的に改訂」、「〇年毎に改訂」ときたら誤り。

b 誤 添付文書は開封時に一度目を通されれば十分というものでなく、実際に使用する人やその時の状態等によって留意されるべき事項が異なってくるため、必要なときにいつでも取り出して読むことができるように保管される必要がある。

c 正

d 正

↓販売元と製造販売元が記載されている例

正解・・・5

問102

一般用医薬品(一般用検査薬を含む。)の添付文書等の「してはいけないこと」の項に記載される事項に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 一般用検査薬(一般用黄体形成ホルモンキットを除く。)では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が陽性であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。

b 体に吸収されると一部が乳汁中に移行して、乳児に悪影響を及ぼすおそれがあることが知られている成分が配合されている場合、「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」と記載されている。

c 摂取されたアルコールによって、医薬品の作用が増強し、副作用を生じる危険性の増大等が予測される場合、「服用前後は飲酒しないこと」と記載されている。

d 連用すると効果が減弱して医薬品に頼りがちになりやすい成分が配合されている場合、「長期連用しないこと」「症状があるときのみの使用にとどめ、連用しないこと」等と記載されている。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 正

5 正 正 正 正

一般用医薬品の添付文書の「使用上の注意」に関する問題

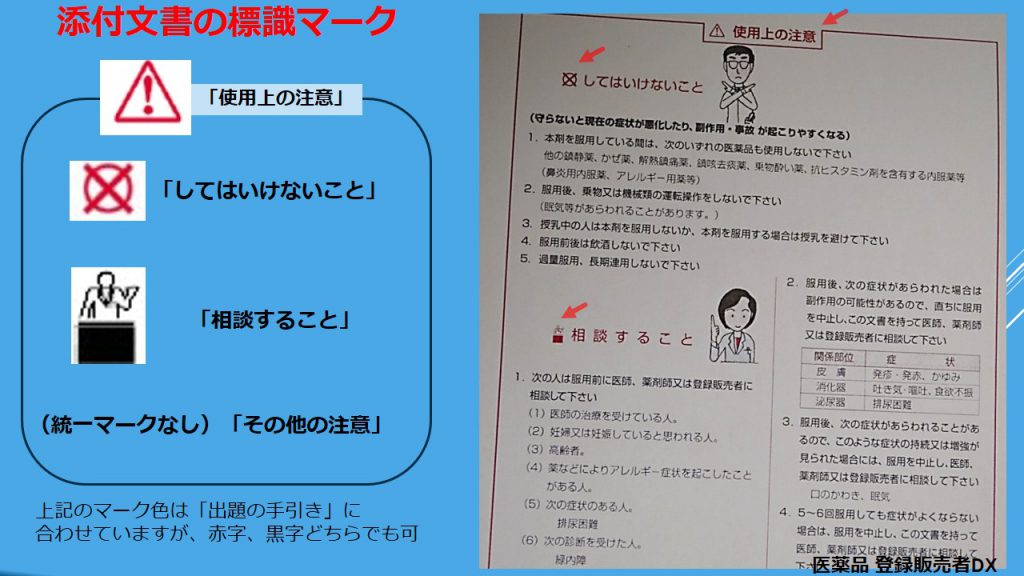

まず、添付文書の「使用上の注意」の中で「してはいけないこと」「相談すること」「その他の注意」があることは区別できるように

また、「してはいけないこと」は「相談すること」よりランクは上のイメージをしっかり持って学習を。

a 正 (一般用黄体形成ホルモンキットを除く。)の記述で迷ったかもしれないが、正しい記述である。一般用黄体形成ホルモンキットとは、いわゆる排卵日予測検査薬(第一類医薬品)のことである。

b 正

c 正

d 正

正解・・・5

問103

一般用医薬品の添付文書等の「相談すること」の項に記載される事項に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として75歳以上を指す。

b 「薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人」の項目には、他の医薬品でアレルギーの既往歴があっても、その医薬品によりアレルギー症状を起こしたことがない人は該当しない。

c 「次の診断を受けた人」の項目には、現に医師の治療を受けているか否かによらず、その医薬品が使用されると状態の悪化や副作用等を招きやすい基礎疾患等が示されている。

d 「次の症状がある人」の項目には、その一般用医薬品の軽率な使用がなされると状態の悪化や副作用等を招きやすい症状や、その状態等によっては医療機関を受診することが適切と考えられる場合について記載されている。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

一般用医薬品の添付文書の「相談すること」に関する問題

a 誤 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として65歳以上を指す。

b 誤 その医薬品を使用してアレルギー症状を起こしたことはなくても、他の医薬品でアレルギーの既往歴がある人や、アレルギー体質の人は、一般にアレルギー性の副作用を生じるリスクが高く、その医薬品の使用の適否について慎重な判断がなされるべきである。

c 正

d 正

正解・・・5

問104

一般用医薬品の保管及び取扱い上の注意に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a シロップ剤は、温度変化による変質を防ぐ観点から、開封後は室温での保管が適切である。

b エアゾール製品の添付文書等には、「保管及び取扱上の注意」の項目に高圧ガス保安法に基づく注意事項が記載されているが、その容器への表示は不要である。

c 点眼薬は、開封後長期間保存すると変質する可能性が高いため、複数の使用者で共用し、できる限り早く使い切ることが重要である。

d 散剤は、冷蔵庫から取り出したときに室温との急な温度差で湿気を帯びるおそれがあるため、冷蔵庫での保管は不適当である。

a b c d

1 誤 誤 誤 正

2 誤 誤 正 誤

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

一般用医薬品の保管及び取扱い上の注意に関する問題

a 誤 シロップ剤(例:こども用かぜ薬)などは変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管されるのが望ましいとされている。(但し、食品と区別してわかるようにする)

b 誤 (添付文書の「保管及び取扱上の注意」だけでなく)法律上、その容器への表示も義務づけられている。

c 誤 常識的におかしいとわかるでしょう。

点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染するおそれがあるため、「他の人と共用しないこと」と記載されている。

d 正

正解・・・1

問105

緊急安全性情報に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。

b A4サイズの青色地の印刷物で、医療機関や薬局等への直接配布、ファックス、電子メール等により情報伝達される。

c 医薬品、再生医療等製品について緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な際に作成されるが、医療機器についても作成の対象となる。

d 一般用医薬品に関係する緊急安全性情報が発出されたことがあり、例えば、葛根湯による間質性肺炎に関するものがある。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 誤

4 誤 正 誤 正

5 正 誤 正 正

前年同様に緊急安全性情報(イエローレター)に関する出題だが、安全性速報(ブルーレター)との違いはしっかり区別できるようにセット学習を。

a 正

b 誤 前半が誤り。緊急安全性情報は、A4 サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれる。A4サイズの青色地の印刷物は安全性速報(ブルーレター)に関する記述である。

c 正

d 誤 後半が誤り。葛根湯ではなく、小柴胡湯による間質性肺炎に関する緊急安全性情報(平成8年3月)のように、一般用医薬品にも関係する緊急安全性情報が発出されたこともある。

正解・・・3

問106

医薬品の購入者等に対する情報提供に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 購入者等が抱く疑問等に対する答えは添付文書に記載されていることが多く、そうした相談への対応において、添付文書情報は有用である。

b 添付文書や外箱表示は、それらの記載内容が改訂された場合、すぐにそれらが反映された製品が流通し、改訂前の添付文書等が購入者等の目に触れることはない。

c 健康に対する一般の生活者の意識・関心の高まりに伴って、医薬品の有効性や安全性等に関する情報に対するニーズが多様化・高度化する傾向にある。

d 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して科学的な根拠に基づいた正確なアドバイスを与え、セルフメディケーションを適切に支援することが期待されている。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 正 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 正 正 正

5 誤 正 誤 正

医薬品の購入者等に対する情報提供に関する問題

a 正

b 誤 それらの記載内容が改訂された場合、実際にそれが反映された製品が流通し、購入者等の目に触れるようになるまでには一定の期間を要するため、医薬品の販売等に従事する専門家は、常に最新の知見に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を積極的に収集し、資質向上に努めることが求められる。

c 正

d 正

正解・・・2

問107

医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a サリドマイド薬害事件を契機として、世界保健機関(WHO)加盟各国を中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制(WHO国際医薬品モニタリング制度)を確立した。

b 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県が約3000の医療機関から直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。

c 医薬関係者が医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされているが、実務上は報告書を保健所に提出することとされている。

d 厚生労働省の健康危機管理業務は、科学的・客観的な評価を行うとともに、情報の広範な収集、分析の徹底と対応方針の弾力的な見直しに努め、国民に対して情報の速やかな提供と公表を行うことを基本としている。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 誤 正 誤

4 正 正 誤 誤

5 誤 誤 誤 正

医薬品の安全対策に関する問題

安全対策に関する広範囲な知識が求められるので判断は難しい。

なお、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、他ブロックでは複数題出題されることが多いので、対策は十分しておきたい。

a 正 関連記事:サリドマイド訴訟

b 誤 「都道府県」ではなく「厚生省(当時)」である。

c 誤 「保健所」ではなく「総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)」に提出する。

d 正 あまり出題されていない部分だが、正しい記述である。

正解・・・2

問108

企業からの医薬品の副作用等の報告制度に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 製造販売業者等が、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生等を知ったときは、その旨を定められた期限までに都道府県知事に報告することが義務づけられている。

b 薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師に加え、登録販売者も製造販売業者が行う副作用等の情報収集に協力するよう努めなければならない。

c 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについて、承認後の一定期間、安全性に関する調査及び調査結果の厚生労働省への報告が求められている。

d 医薬品の市販後においても、常にその品質、有効性及び安全性に関する情報を収集することが、医薬品の適切な使用を確保する観点からも、企業責任として重要なことである。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 正 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 正 正 正

5 誤 正 誤 正

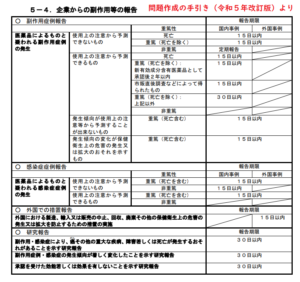

企業からの副作用症例・感染症症例の報告に関する問題。

(今回は報告期限の詳細は出題されていないが)ポイントとしては、重篤性と予測性等から、報告期限は「15日以内」と「30日以内」、さらに「定期報告」があることは押さえておく。試験対策の第一歩として、とりあえず「死亡例」「感染症症例報告」は「15日以内」と憶えてしまって良いでしょう。

a 誤 最後が誤り。「都道府県知事」ではなく「厚生労働大臣」に報告することが義務づけられている。

なお、具体的な報告期限については、別表5-4を参照を。

b 正

c 正 なお、令和6年度の南関東ブロック問114では、「安全性に関する調査」を「品質及び有効性に関する調査(誤)」としたひっかけ問題が登場しているので、そこも押さえておくこと。

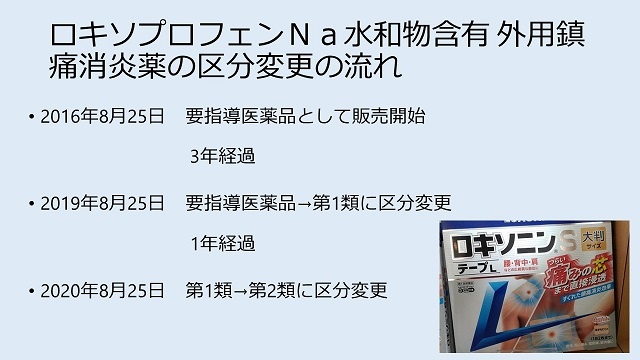

医療用医薬品で使用されていた有効成分を要指導医薬品・一般用医薬品で初めて配合したもの(いわゆるスイッチOTC)については、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められている。

↑最近のものだと、花粉症向けのアレグラFX(フェキソフェナジン)やロキソニンS(ロキソプロフェン)をイメージしてもらればOKです。

参考資料:公開されているロキソニンSの製造販売後調査報告書(副作用の発現状況や症例一覧が記載されている)

また、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの(いわゆるダイレクトOTC医薬品)については、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度(再審査制度)が適用される。

↑具体的な製品(ダイレクトOTC医薬品)としては発毛剤のリアップ🄬(ミノキシジル)をイメージしてもらえればOKです。

↓スイッチOTC医薬品の区分変更の例

d 正

正解・・・4

問109

医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、生じた副作用による被害者の迅速な救済を図るための制度である。

b 健康被害が医薬品の副作用によるものかどうかなど、医学的薬学的に判断を要する事項について薬事審議会(旧:薬事・食品衛生審議会)の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費等の給付が行われる。

c 医薬品を適正に使用して生じた健康被害であれば、医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度なものについても給付対象となる。

d 健康被害を受けた本人又は家族が、給付請求を行うことができる。

a b c d

1 誤 正 誤 正

2 誤 正 正 誤

3 正 誤 正 正

4 正 誤 正 誤

5 正 正 誤 正

医薬品副作用被害救済制度に関する問題。

なお、今年度は問われていないが、給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があり、その請求期限や定額or実費についても頻出なので学習しておきたい。

a 正

b 正

c 誤 医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれない。

d 正

正解・・・5

問110

次の一般用医薬品のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものの組合せを選べ。

a 漢方処方製剤

b ワセリン(日本薬局方収載医薬品)

c 一般用検査薬

d 殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

医薬品副作用被害救済制度に関する問題。

救済制度の対象外医薬品が定められており、要指導医薬品・一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。

a 対象

b 対象とならない。

c 対象とならない。

d 対象

正解・・・3(対象とならないものを選ぶ)