毒薬・劇薬、生物由来製品の複合タイプは珍しい(問85)

問81

次の記述は、法第1条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、( a )及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、( b )の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の( c )の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

abc

1 有効性 / 麻薬及び覚醒剤 / 品質向上

2 有効性 / 麻薬及び覚醒剤 / 研究開発

3 有効性 / 指定薬物 / 研究開発

4 経済性 / 指定薬物 / 研究開発

5 経済性 / 指定薬物 / 品質向上

第4章初問でよく登場する第1条の条文穴埋め問題。

全国的には以前ほど出題されなくなってきているが、関西広域連合では、令和2年、令和4年、令和6年と、近年も1年毎に出題されている。

a 有効性

b 指定薬物

c 研究開発

なお、令和4年度は「保健衛生」「指定薬物」「必要性」、令和2年度は「化粧品」「指定薬物」「研究開発」を選ぶ問題だった。

正解・・・3

問82

登録販売者及び法に規定する販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。ただし、厚生労働省令で定める書類の省略に関する規定は考慮しなくてよい。

a 販売従事登録を受けようとする者は、申請者の居住地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

b 申請書には、申請者が登録販売者試験に合格したことを証する書類を添えなければならない。

c 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類を添えなければならない。

d 登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 正 正 正

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 正

販売従事登録に関する問題

a 誤 これは頻出。販売従事登録を受けようとするものは、申請書を、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。(つまり、本籍地・住所(居住)地ではなく、勤務先所在地に提出する)

b 正

c 正

d 正 登録事項に変更が生じた場合は30日以内に届け出が必要(例えば、本籍地都道府県名や氏名性別など)。なお、(自宅)住所地の変更は、届け出の必要はない。

正解・・・3

問83

医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 動物の疾病の治療に使用されることが目的とされているものは、法の規制対象外である。

b 医薬品には器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されないものもある。

c 日本薬局方に収載されている物は、全て法で医薬品と定義されている。

d 薬局開設者及び医薬品の販売業者は、不正表示医薬品を販売の目的で陳列してはならない。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 正 正 正

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 正

医薬品の定義と範囲に関する問題

医薬品の定義(医薬品医療機器等法法第2条第1項)は以下のように規定されている。

一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) ☜「二」は社会通念上、いわゆる医薬品と認識されているもの

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。) ☜この「三」に無承認医薬品も含まれる。

今回は、これらの定義について、深く突っ込んだ出題ではないが、特に「三」のケースで、いわゆる無承認医薬品も定義上「医薬品」であることは理解しておきたい。

a 誤 動物の治療を目的としたものは、医薬品の定義「二」に該当し、(医薬品医療機器等)法の規制対象である。

b 正

c 正 医薬品の定義「一」に該当

d 正 常識的に判断できるでしょう。

正解・・・3

問84

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師又は登録販売者の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることを必要とする。

b 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない、がん、心臓病等の疾患に対する効能効果は、要指導医薬品にのみ認められている。

c 配置販売業は、要指導医薬品の販売は認められていない。

d 一般用医薬品の効能効果の表現は、一般の生活者が判断できる症状で示されている。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する問題

a 誤 要指導医薬品では、販売・授与や相談対応は「登録販売者」ではなく「薬剤師」が対面により、書面を用いて行う。それに関連して、要指導医薬品は特定販売をすることができない点も合わせて覚えておきたい。

b 誤 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例:がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。

c 正 配置販売業において、要指導医薬品の配置販売はできない。なお、薬剤師が従事していれば、第一類医薬品の配置販売は可能である。

d 正 一般用医薬品及び要指導医薬品の効能効果の表現は、一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示されている。

正解・・・5

問85

毒薬、劇薬及び生物由来製品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

b 店舗管理者が薬剤師である場合に限り、店舗販売業者は毒薬又は劇薬を開封販売することができる。

c 生物由来製品には、植物に由来するもののみを原料又は材料として製造されるものもある。

d 現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品はない。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

毒薬、劇薬及び生物由来製品に関する問題

毒薬、劇薬は毎年出題されているが、生物由来製品との複合問題は珍しい。

また、当試験で「開封販売」が登場したのは初めてかもしれない。

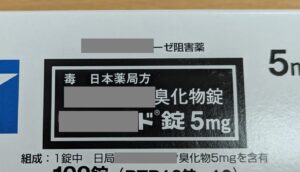

a 誤 毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。(視覚的に憶えてしまった方が楽でしょう)

なお、劇薬については、容器等に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。セットで学習を。

↓ある劇薬指定薬品(医療用)の箱への表示例

b 正 法第四十五条(開封販売等の制限)に以下の記載があり、正しい記述である。

「 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」

但し、手引きの本文・脚注部分に記載されている内容ではなく対応は困難。試験対策であまり意識する必要はない。

c 誤 生物由来製品とは「人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」 である。なお、具体例としてはワクチンや動物由来の人工弁等がある。

d 正 現在のところ一般用医薬品、要指導医薬品で指定されたものはない。

正解・・・4

問86

一般用医薬品のリスク区分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるすべての一般用医薬品が指定される。

b 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第二類医薬品」という。

c 第三類医薬品は、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品である。

d リスク区分については、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえて適宜見直しが図られているが、第三類医薬品が第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることはない。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 誤 正 正 誤

3 誤 誤 正 正

4 誤 誤 誤 正

5 正 誤 誤 誤

一般用医薬品のリスク区分に関する問題

a 誤 「すべての一般用医薬品」が誤り。第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものである。

b 正

c 正

d 誤 後半が誤り。日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかとなった場合には、分類が変更されることもある。

正解・・・2

問87

法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。

a 製造販売業者の氏名又は名称及び住所

b 製造番号又は製造記号

c 要指導医薬品については「要指導医薬品」の文字

d 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 誤 正 誤

5 誤 正 誤 正

医薬品の直接の容器又は被包への「法定表示事項」に関する問題。

aについては、これまで「製造業者(誤)」のひっかけ問題が多発。また、前年度は「住所」ではなく「電話番号(誤)」でした。

容器、外箱等への法定表示事項は以下の通りである。

(a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所

(b) 名称

(c) 製造番号又は製造記号

(d) 重量、容量又は個数等の内容量

(e) 日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等

(f) 「要指導医薬品」の文字

(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す字句

(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量

(i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがある(中略)医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字

(j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限

(k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字

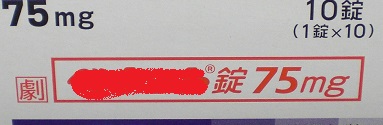

(l) 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字

a 正 (a)に該当

b 正 (c)に該当

c 正 (f)に該当

d 誤 (l)に該当 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字が記載される。

↓指定第二類の医薬品の外箱例

正解・・・1

問88

医薬部外品及び化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 医薬部外品には、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除を目的とする物がある。

b 医薬部外品は、化粧品的な効能効果を標榜することができる場合がある。

c 化粧品を販売する場合には都道府県知事の許可は不要であるが、医薬部外品を販売する場合には、都道府県知事の許可が必要である。

d 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。

a b c d

1 正 正 誤 正

2 誤 誤 正 誤

3 正 正 正 誤

4 正 誤 正 誤

5 誤 正 誤 正

医薬部外品及び化粧品に関する複合問題。

医薬部外品は人体に対する作用が緩和であることを要件として、あらかじめ定められた範囲内で医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。

①人の疾病の診断・治療・予防(作用の穏やかな胃腸薬・整腸剤など)

②吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

③あせも、ただれ等の防止

④脱毛の防止、育毛又は除毛

⑤ねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除

例えば、医薬部外品の整腸剤:新ビオフェルミンSの効能は「整腸(便通を整える)、軟便、便秘、腹部膨満感」です。

一方で、化粧品は、「頭皮、毛髪を清浄にする」「フケ、カユミを抑える」等の身体の美化・清潔の範囲内における効能効果は認められるが、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。

a 正 なお、医薬部外品のうち、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみなどの生物)の防除のため使用される製品群は「防除用医薬部外品」と識別表示される。

b 正 医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜することは、薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等が認められている。

c 誤 医薬部外品や化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる。(コンビニ等でも普通に販売しています)

d 正

正解・・・1

問89

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。

b 機能性表示食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。

c 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる。

d 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 正

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 正 誤

5 誤 誤 正 正

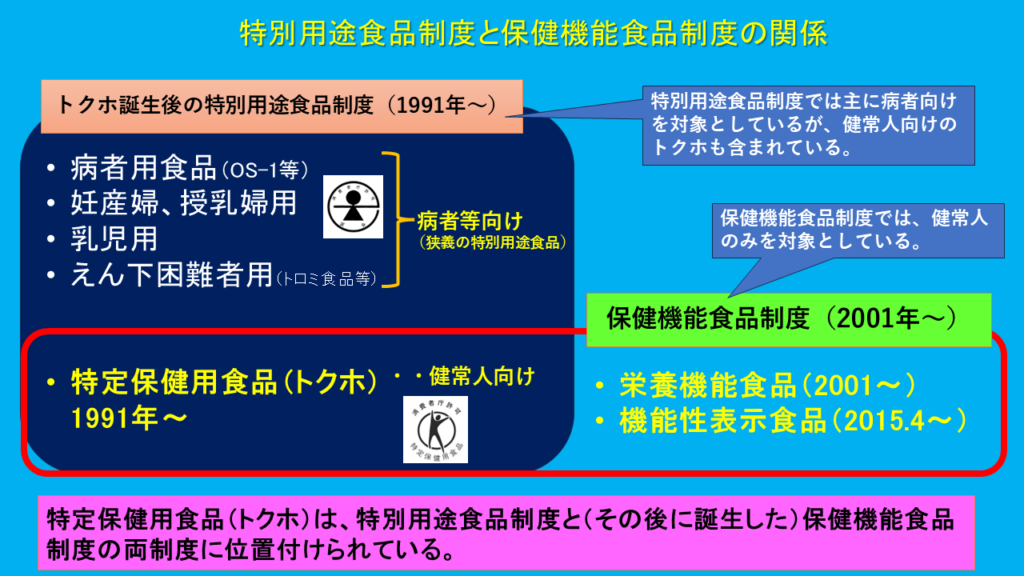

保健機能食品(特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品)に関する問題。

a 正

b 誤 これは特定保健用食品(トクホ)に関する記述である。機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた

ものである。

↓機能性表示食品の例

c 正

d 正 なお、特別用途食品の具体例としてはOS-1がある。

正解・・・2

問90

薬局に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。

b 薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事(その薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。

c 薬局において、一般用医薬品を取り扱うためには、薬局の開設許可と併せて店舗販売業の許可も受ける必要がある。

d 地域連携薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。

a b c d

1 正 誤 正 正

2 正 正 正 誤

3 正 正 誤 誤

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 正

薬局に関する問題

地域連携薬局、専門医療機関連携連携薬局、健康サポート薬局は令和4年手引き改訂で追加された内容で対応は難しかったでしょう。

a 正

b 正

c 誤 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。その為、別途「店舗販売業」の許可を受ける必要はない。

d 誤 「地域連携薬局」ではなく「健康サポート薬局」に関する記述である。

正解・・・3