試験では全身に現れる副作用の一つとして出題される

肝臓は体内で薬物を代謝・解毒する主要な臓器ですが、薬の成分やその代謝物が肝臓に負担をかけることで障害が発生することがあります。

その原因としては、一般的な医薬品はもちろんですが、漢方薬や生薬、そしていわゆるサプリメント・健康食品などによっても、肝機能に障害を生じることがあります。

なお、肝機能障害による具体的な症状としては、初期症状としては倦怠感や食欲不振、吐き気や腹痛、そして進行すると、皮膚や目の白目が黄色くなる「黄疸(おうだん)」という症状が現れます。

これは、ビリルビンと呼ばれる古くなった赤血球から生じた老廃物が、通常なら肝臓内で処理されて、水に溶けやすくなり胆汁中に排泄されるのが、肝機能障害によって処理ができずに血液中の滞留し続けることにより、体が黄色くなっていく症状です。

そして、一般用医薬品に関連したもので良く知られているのは、アセトアミノフェンの過剰摂取による肝機能障害です。

アセトアミノフェンは主に肝臓で代謝されますが、通常、ほとんどのアセトアミノフェンは無毒な物質に代謝され、尿として排出されます。しかし、ごく一部は、毒性の高い中間代謝物(NAPQI)に変換されます。

但し、この毒性の高い代謝物も、肝臓に豊富に存在する解毒物質(グルタチオン)と結合することで無毒化され、通常は体外へ排出されます。

しかしながら、この肝臓に存在するグルタチオンの解毒能力を超えてアセトアミノフェンを大量摂取すると、この毒性の高い中間代謝物(NAPQI)が無毒化しきれず、それによって肝細胞が攻撃され、肝機能障害を引き起こします。

また、生薬や漢方薬でも肝機能障害を起こす恐れのあるもがあり、特に報告が多いとされているものに、黄芩(オウゴン)や柴胡(サイコ)を含んだ漢方薬(小柴胡湯など)があります。

なお、肝機能障害のメカニズムとしては、 主にアレルギー性の特異体質反応によると考えられています。

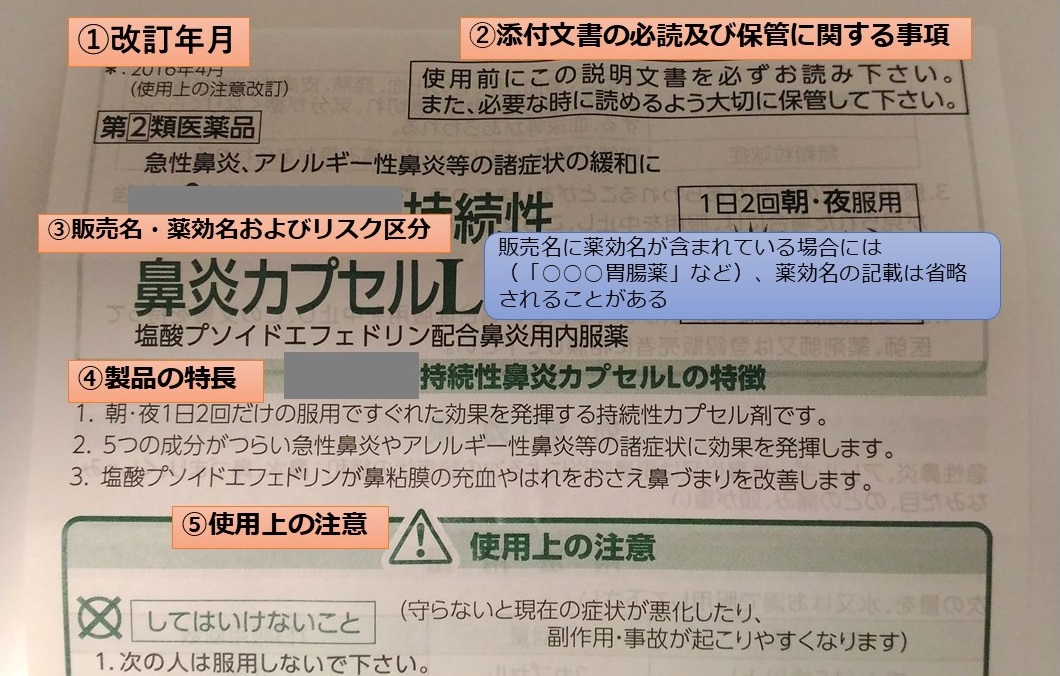

登録販売者試験では、第2章(人体の働きと医薬品)において、全身的に現れる副作用の一つとして登場します。

問題作成の手引きの記載内容についてポイントを確認すると・・・

「医薬品により生じる肝機能障害は、有効成分又はその代謝物の直接的肝毒性が原因で起きる中毒性のものと、有効成分に対する抗原抗体反応が原因で起きるアレルギー性のものに大別される。」

⇒(試験には出ませんが)アセトアミノフェンによる肝機能障害は中毒性、一方で、生薬の黄芩(オウゴン)等についてはアレルギー性と考えられています。具体的な例も絡めて覚えると、記憶も定着しやすいでしょう。

「軽度の肝機能障害の場合、自覚症状がなく、健康診断等の血液検査(肝機能検査値の悪化)で初めて判明することが多い。」

⇒初期や軽度では、自覚症状がないことがあります。なお、健康診断では、肝機能を示す酵素(AST、ALT、ALP、γ-GTPなど)やビリルビン値の上昇でわかることがあります。

「主な症状に、全身の倦怠感、黄疸のほか、発熱、発疹、皮膚の掻痒感、吐きけ等がある。黄疸とは、ビリルビン(黄色色素)が胆汁中へ排出されず血液中に滞留することにより生じる、皮膚や白眼が黄色くなる病態である。また、過剰となった血液中のビリルビンが尿中に排出されることにより、尿の色が濃くなることもある。」

⇒黄疸に関する知識は必須となります。赤血球の老廃物であるビリルビン(黄色色素)が、肝臓で処理できず、血液中に留まることにより、体が黄色くなっていきます。

なお、黄疸では、尿の色は濃くなりますが、便については、胆汁中に(便の色を黄色くする)ビリルビンが排出されないため、白っぽくなります。

「肝機能障害が疑われた時点で、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、医師の診療を受けることが重要である。漫然と原因と考えられる医薬品を使用し続けると、不可逆的な病変(肝不全)を生じ、死に至ることもある。」

出題されるポイントは多くなく、内容的にもわかりづらいところは少ないので、出題された場合は、しっかり得点できるようにしましょう。