腎陰虚は「適度に体を冷ます」機能の不調に例えられる。

(あくまで試験対策向けに作成している記事です。中医学の解説や効能効果等を推奨するような記事ではありません。)

六味丸は、中医学では腎陰虚向け(高齢者の手の平、足の裏のほてりなど)の処方として知らていますが、その歴史は古く、中国最古の小児科書(宋の時代)とされる『小児薬証直訣』に登場し、元々は小児の先天不足に使用されていた処方だそうです。

なお、「腎虚」(腎虚は八味地黄丸の記事を参照)における腎陽虚・腎陰虚の概念の違いは非常に難しいので詳細には触れませんが、腎陽・腎陰はそれぞれ「腎」でつくられるエネルギーと考えると良いでしょう。

腎陽の方がイメージしやすく、「生命エネルギーそのもので体を温める働きもある」と思えば良いでしょう。また、腎陰の方は「体に潤いや栄養を与えるような働き」があると説明されることが多いようです。

ただし、それでは腎陰と腎陰虚の症状が結び付けづらいですが、腎陰を理解する際には「体のラジエター(冷却装置)機能」をイメージするとわかりやすいと良く言われます。

たとえば、高齢者で夜中布団に入ると、足の裏や手が火照って眠れないといった方がいますが、これは腎陰と腎陽のバランスが悪くなり、相対的に腎陰が不足(腎陰虚)することで、「体のラジエター機能」(≒体を適度に冷ます)がうまく働かず、それによって生じる「虚熱」で、火照りが生じると説明されます。

また、腎陰虚で現れる症状に「盗汗」(≒寝汗)もありますが、これも腎陰が不足し「虚熱」が生じることで、寝ているときに汗をかいてしまうこととして説明されます。

そして、六味丸は、このような腎陰虚によるからだの火照り、寝汗や、他の腎虚向け処方と同様に尿トラブルにも効能を持っています。また、元々は小児向けという歴史があり、小児科領域では「小児夜尿症」で使用されることもあるようです。

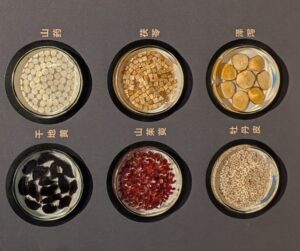

構成生薬は、八味地黄丸から体を温めるような生薬(桂皮・附子)を除いた6種類の生薬で構成されています。

なお、八味地黄丸、牛車腎気丸を服用してのぼせ感を訴える場合には六味丸の方が適するとされていますが、先程の腎陰虚による火照りの例を知っていれば、温める形の生薬が抜けた構成であることも腑に落ちるかと思います。

そして、どれも腎虚向けの方剤である、六味丸、八味地黄丸、牛車腎気丸の構成生薬の関係は、以下のようになっており、六味丸は別名:六味地黄丸と呼ばれることもあります。

| 三補 | 三瀉 | 体を温める | 補腎 利水 |

補足 特に使用される症状 |

|

| 六味丸 | 地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 腎陰虚向け (体のほてり等) |

||

| 八味地黄丸 |

地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 附子 桂皮 |

腎陽虚向け (尿トラブル) |

|

| 牛車腎気丸 | 地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 附子 桂皮 |

牛膝 車前子 |

腎陽虚向け (腰痛・しびれ) |

*地黄、山茱萸、山薬(いわゆる山芋)3種類の組みあわせは「三補」と呼ばれ、滋養効果、体力を補うような働きがあるイメージ。沢瀉、茯苓、牡丹皮の組合せは「三瀉」と呼ばれ、水や血のめぐりをよくするような働きがあるイメージを持つと良いでしょう。詳しくは八味地黄丸の記事でも確認を。

登録販売者試験では、それなりに出題されていますが、問題作成の手引き(令和6年)の記載は以下のとおり

「体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇があるものの排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、痒み、夜尿症、しびれに適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、腹痛、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。」

⇒キーワードとしては、腎陰虚により生じるとされる「手足のほてり」。そして、先天不足にも関連した「夜尿症」です。

ちなみに、「小児夜尿症」の方が、六味丸にはしっくりきますが、これは同じく小児向けでもある「小建中湯」のみに記載されているキーワードなので注意を。

なお、「夜尿症」は桂枝加竜骨牡蛎湯にもあるキーワードですが、桂枝加竜骨牡蛎湯は「精神安定」系の漢方薬で、他に「不眠」等に関する内容が含まれており、六味丸との違いは判断しやすいでしょう。

参考: ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) インタビューフォーム

中医臨床のための方剤学(神戸中医学研究会編著 医歯薬出版)