チョウジ(丁子、丁香、英語名:Clove)は、香辛料(スパイス)として古くから世界中で利用されたきた生薬で、インドネシアのモルッカ諸島が原産とされ、フトモモ科のチョウジノキの花蕾を乾燥させたものです。

また、料理好きの方なら、別名「クローブ」の方がピンとくる方も多いでしょうが、「コショウ」「ナツメグ」「クローブ」「シナモン」は“世界4大スパイス”として知られいます。(なお、Cloveの名称の語源は、フランス語の鍵「clou」や、中国語の鍵「丁」からと言われている。)

また、防腐効果も期待して用いられていたようで、このクローブを肉に直接さして、防腐剤のような使い方もしていたそうです。他にも、古代中国では、口臭対策でも用いられていたような説もあります。

そして、このチョウジは中医学では散寒薬に分類され、辛温で特有の芳香を持ち、脾胃を温めるような作用があるとされています。そのため、医薬品としては、胃腸の消化機能を促進したり、体を温める作用があるとされ、芳香性健胃薬としては、消化不良・嘔吐・下痢・腹部の冷痛などに効果があると言われています。

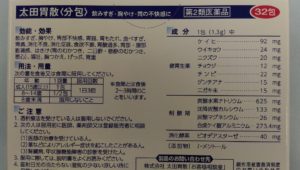

現在、チョウジを含む市販薬としては、太田胃散、スクラート胃腸薬S、新三共胃腸薬、養命酒などがあります。

なお、このチョウジから抽出した精油成分がチョウジ油で、その芳香主成分がオイゲノールになります。このチョウジ油は、歯痛薬の「今治水」に痛み止めとして配合されているほか、アジア地域の民間薬にも、主成分のひとつとして良く使用されています。

↓台湾の万能オイル(緑油精、萬應白花油): 頭痛・鼻づまり、火傷、虫刺され、子供の腹痛、乗物酔いなど、様々な症状に用いられる民間薬。

登録販売者試験では、香りによる健胃作用を期待して用いられる生薬(芳香性健胃生薬)として登場する他、口腔咽喉薬(芳香による清涼感)、小児鎮静薬でも登場しますが、「フトモモ科のチョウジの蕾を基原とする生薬」であること以外、それほど薬効も記載されておらず、出題頻度も高くはありません。

また、チョウジの精油成分であるチョウジ油については、歯痛薬・歯槽膿漏薬(殺菌作用、抗炎症作用)の分野で登場しますが、こちらも出題頻度は高くありません。

参考:中医臨床のための中薬学(神戸中医学研究会編著 医歯薬出版)