試験的には「夜間尿」が特徴的キーワード

(あくまで試験対策向けに作成している記事です。効能効果等を推奨するような記事ではありません。)

八味地黄丸は、後漢時代の古典書「金匱要略」にも掲載されていた方剤で、中医学では尿トラブルを中心とした「腎虚」向けのものとして知られ、別名 腎気丸とも呼ばれています。

一般用医薬品としては、かつては「ハルンケア」ブランドでヒットし、頻繁にテレビCMを見かける時代はありましたが、2025年現在は、BSやCSで行われている長尺の通販番組で良く紹介されているのを見かけます。

↓大鵬薬品公式チャンネル

なお、ここで言う「腎」とは、五臓概念(肝・心・脾・肺・腎)に基づくものですが、「腎」は泌尿器系・腎臓の機能や、発育・成長・生殖等の生命エネルギーに関わっていると言われています。

そして、主に加齢等によって腎の気が低下すると、腎虚と呼ばれる状態となり、いわゆる尿トラブルや、老化現象(白髪・脱毛、筋力・認知機能低下)、体の冷えも、腎虚による生命エネルギーの低下と関連していると説明されているようです。

(腎虚には、さらに腎陰虚・腎陽虚があるが、話が複雑になるのでここでは省略)

特に、高齢者が抱えることの多い様々な「尿トラブル」は、「腎」が衰えることにより、泌尿器系の機能が低下し、排尿コントロールがうまくいかず、頻尿や夜間尿が現れると考えられています。

一方で、水分が体内に停滞して、尿量が減少することにも関連付けられることがあり、また、足腰のだるさ、しびれにも、腎虚による冷えや、体内での水分の滞留が関連すると考えられています。

構成生薬は以下の8種類です。

| 三補 | 三瀉 | 体を温める |

|

地黄(ジオウ) 山茱萸(サンシュユ) 山薬(サンヤク) |

茯苓(ブクリョウ) 沢瀉(タクシャ) 牡丹皮(ボタンピ) |

桂皮(ケイヒ) 附子(ブシ) |

なお、地黄、山茱萸、山薬(いわゆる山芋)3種類の組みあわせは「三補」と呼ばれ、滋養効果、体力を補うような働きがあるイメージを持つと良いでしょう。特に地黄は、補血剤の代表生薬で、この漢方薬では主薬になります。

そして、沢瀉、茯苓、牡丹皮の組合せは「三瀉」と呼ばれ、水や血のめぐりをよくするような働きがあるとされている生薬です。特に牡丹皮は血のめぐりをよくする働きがあるとされ、婦人向けの漢方でもよく登場し、例えば桂枝茯苓丸にも含まれています。

そして、この6種類に、さらに身体を温めるような働きのある「附子」「桂皮」を加えた8種類の生薬で構成されています。

なお、どれも腎虚向けの方剤である、六味丸、八味地黄丸、牛車腎気丸は、構成生薬としては親戚関係にあたり、以下のようになっています。

| 三補 | 三瀉 | 体を温める | 補腎 利水 |

補足 特に使用される症状 |

|

| 六味丸 | 地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 腎陰虚向け (体のほてり等) |

||

| 八味地黄丸 |

地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 附子 桂皮 |

腎陽虚向け (尿トラブル) |

|

| 牛車腎気丸 | 地黄 山茱萸 山薬 | 沢瀉 茯苓 牡丹皮 | 附子 桂皮 |

牛膝 車前子 |

腎陽虚向け (腰痛・しびれ) |

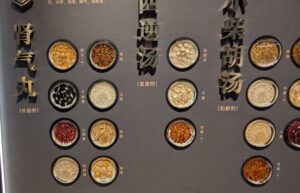

↓八味地黄丸の構成生薬(中国では別名:腎気丸)

これを踏まえて、八味地黄丸(一般用医薬品)の効能効果を確認すると・・

「体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れに適すとされる。」

まず、しばり表現の部分ですが、「体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく」は、主に高齢者向けということと結びつくかと思います。また、「尿量減少又は多尿、口渇」については、相反する内容でわかりづらいですが、どれも腎虚によりからだの水分の巡りが悪くなっているイメージと結びつけるとわかりやすいでしょう。

次に効能効果については、腎虚による冷えと関連しているとされる「下肢痛、腰痛、しびれ」と、泌尿器系の機能低下に関連した「排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿」、「むくみ」は「水」の巡りが悪くなって生じていると考えると関係が掴みやすくなります。

そして、これらの症状を、八味地黄丸で体を温めて、水分の巡りをよくすることで改善すると言われています。そのため、八味地黄丸の広告では、その特徴について「体をじわじわと内部から温めて、水分の巡りも良くします」といった表現がつかわれることが多いです。

登録販売者試験では、それなりに出題されており、問題作成の手引き(令和6年)は以下のとおり

「体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れに適すとされるが、胃腸の弱い人、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢の副作用が現れるおそれがあるため使用を避ける必要があり、また、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、のぼせ、動悸等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。」

構成生薬の構成からわかるとおり、実は「牛車腎気丸」とほぼ同じような内容ですが、どちらも、下半身の症状(足腰の痛み、尿トラブル)中心の効能効果となっています。

その中で、試験対策で使える八味地黄丸の特徴的なキーワードは「夜間尿」「軽い尿漏れ」です。

某TVCMの訴求フレーズにもなっていますが、漢方薬の中で、この「夜間尿」の効能効果を持っているのは「八味地黄丸」だけのようです。(但し、どのような根拠で八味地黄丸の方だけあるのかは不明)

もし、選択肢の中に、牛車腎気丸と八味地黄丸両方がある場合は、この「夜間尿」「軽い尿漏れ」の有無が鑑別のキーワードになります。

なお、六味丸、八味地黄丸、牛車腎気丸は、後半にはどれも「胃部不快感、腹痛、下痢等」の副作用に関する注意がありますが、これは胃腸症状がでやすいと言われている「地黄」に関連したものと思えば良いでしょう。地黄は補血薬で、婦人用薬にも良く使用されていますが、同様な注意が記載されていますので、余裕のある方は確認してみると良いでしょう。

↓熟地黄

参考: ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) インタビューフォーム

中医臨床のための方剤学(神戸中医学研究会編著 医歯薬出版)