(狭義では)乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する食品。

トクホも特別用途食品制度内に位置づけられている。

問題作成の手引きにおいて、(狭義の)特別用途食品とは以下のように説明されています。

「乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法第43条第1項の規定に基づく許可又は同法第63条第1項の規定に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている」

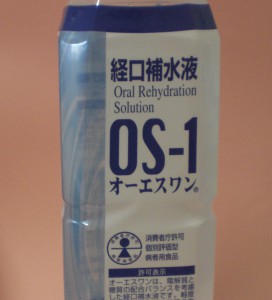

代表例としては、テレビCMでも良くみかけ、知名度も高い経口補水液の「OS-1」があります。インフルエンザや新型コロナウイルスでの発熱時等にお世話なった方も多いと思いますが、よく見ると特別用途食品のマークを確認することができます。

また、食事で摂取するリンを制限された慢性腎不全を対象とした病者向けミルク「低リンミルクLPK」も特別用途食品の一例です。(なお、「低リンミルクLPK」は特定保健用食品の第2号でしたが、その後特別用途食品の扱いになりました)

参考:森永乳業クリニコホームページ

他にも、嚥下困難な病者向けに、飲み物に混ぜてトロミをつけることで誤嚥防止をするトロミ調整食品なども特別用途食品の一例です。

とりあえず、試験対策としては、まずは(狭義の)特別用途食品の定義・役割を、OS-1を具体例として覚えておけば良いでしょう。

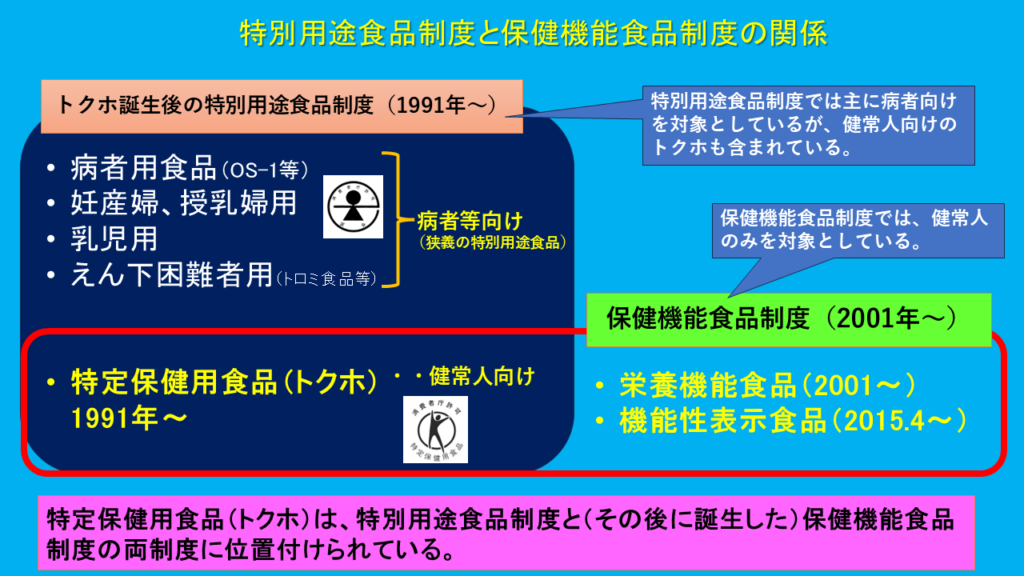

その他に、余裕があれば覚えておきたいポイントが、特別用途食品制度と特定保健用食品(トクホ)、さらに保健機能食品制度の関係です。

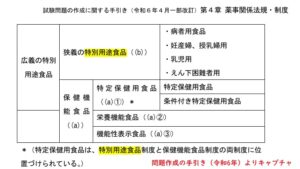

ここでは「広義の特別用途食品」という用語が登場し、手引きにも、その関係性が図とともに記載されていますが、狭義の特別用途食品と比べ、非常にわかりずらくなっています。

これについては、特定保健用食品が新たに加わった特別用途食品制度が1991年、そして保健機能食品制度が2001年と、間をおいて誕生してることに関係しており、「広義の特別用途食品」≒「特別用途食品制度」と捉えた方がわかりやすいです。

まず、1991年にトクホが加わることでリニューアルされた特別用途食品制度では、特別用途食品という大枠の範囲の中に、病者等向け・健常者向けの2つのカテゴリーがあり、病者等向けが狭義の特別用途食品、そして健常者向けが特定保健用食品(トクホ)という位置づけでした。

そして、その後2001年に新しく誕生した(健常人を対象としている)保健機能食品制度の中に、特定保健用食品も組み込まれたため、両制度の中に位置付けられています。(参考:特別用途食品制度の変遷)

但し、とりあえずは特定保健用食品は、(元々あった)特別用途食品制度と(その後誕生した)保健機能食品制度の両制度に位置づけられていることを、図で理解しておけば良いでしょう。

なお、出題頻度的にはそれほど重要ではありませんので、わかりづらければスルーしてもかまいません。