摂取により保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品

個別に有効性・安全性の審査を受け、許可又は承認が必要

特定保健用食品(通称トクホ)とは、1991年に栄養改善法で法制化された食品で、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品」と定義されています。

それなりにテレビCM等で、その略称の「トクホ」名前を聞くことも多いので、一般の方でも一応名前位は知っている方が殆どだと思われますが、簡単にいうと、「体脂肪を消費しやすくします」、「腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます」といった、医薬品に近い保健的働きを表示できる食品です。

なお、特定保健用食品として販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならず、その表示の許可に当たっては、個別にその食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要があります。(健康増進法第43条第1項)

次に、特定保健用食品の歴史を簡単に確認していきましょう。

この制度自体は1991年から始まりましたが、許可第1号(資生堂「ファインライス」・・アトピー性皮膚炎を対象としたアレルゲン除去米)が誕生したのは1993年です。

その後も、90年代は毎年十数件程度許可された商品が誕生し、1998年には、あのヤクルトもトクホの許可を取得しています。

しかしながら、なかなか「トクホ」の知名度及び許可食品数は伸びませんでした。理由の一つとしては、許可を取得するのに、個別に有効性・安全性の審査を受ける必要があり、企業側にとってコスト面での障壁も大きかったようです。

もちろん、審査は医薬品ほど厳しい内容ではありませんが、「血圧をさげる効果があるのか」「脂肪を減らす効果があるのか」等、実際にヒトによる臨床試験データを、製品ごとに個別に作成し、国の審査を経て、許可を受ける必要がありました。

その為、政府でも許可数の伸び悩みを考慮し、1997年以降は、許可期限の撤廃や、申請書類の簡略化等が行われ、徐々にトクホを販売しやすい環境も整えられていきました。

そして、トクホ業界は2003年に大きな変換点を迎えます。

この年、花王より発売された「ヘルシア緑茶」が、「エネルギーとして脂肪を消費しやすくする」のメッセージが、特にメタボ体形が気になる中年男性の心を掴み大ヒットし、「トクホ」の知名度が大きく向上しました。

その後も資金力のある大手食品飲料メーカーを中心に、さまざまな「トクホ」が市場に投入されました。これにより「トクホ」を知っている人も大きく増え、そして2012年には、許可商品の累計が1000件を超えることになります。

知名度の高いものでは、「黒烏龍茶」「伊右衛門・特茶」等の体脂肪低減系、「グルコケア」等の血糖関連、「胡麻麦茶」等の血圧関連など、生活習慣病に関連した商品が目立っています。

また、食品分類としては、お茶系飲料がメインでしたが、現在では缶コーヒー、ノンアルコールビールなど、あまり健康とは結びつきづらい商品カデゴリーにまで広がっていきました。

なお、メタボ関連商品のイメージが強いトクホですが、実際の商品数・市場ともに整腸関連商品(オリゴ糖・乳酸菌等)の割合が過半数で一番高くなっています。特定保健用食品の記載・表示例(画像あり)

参考資料:https://www.jhnfa.org/tokuho2019.pdf

このように、2000年代に順調に伸びていたトクホ業界ですが、2007年にはピークに達します。特に購入意欲に景気の影響も受けやすいのか、リーマンショックや関東大震災のあった時期には市場も大きく減少することもありました。

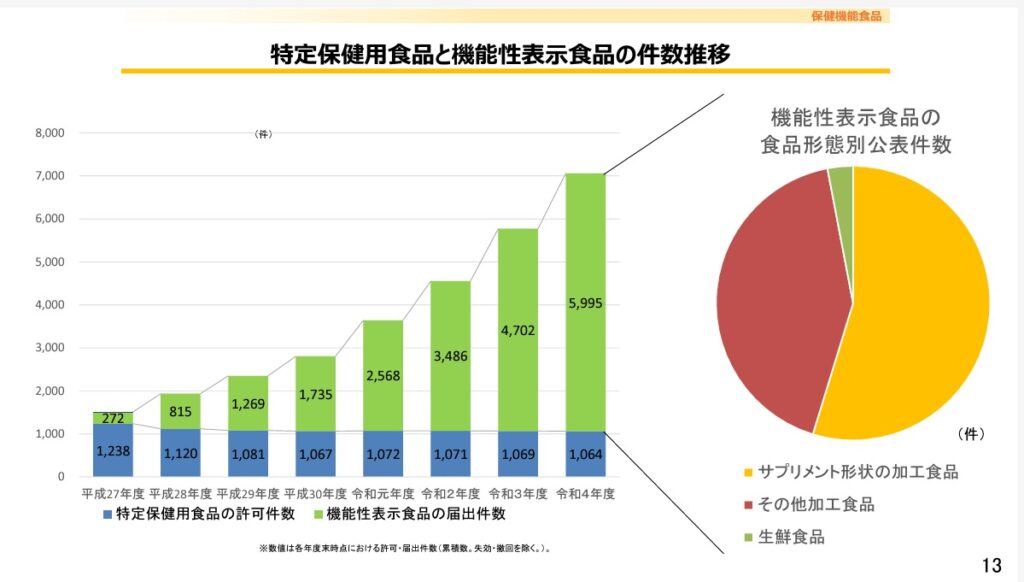

さらに、2015年(平成27年)に誕生した機能性表示食品制度によって、存在感がますます縮小していきました(機能性表示食品の方が開発コストを大幅に削減できる一方で、表示できる機能性は大きくかわりはないため、トクホを開発する企業メリットが低下した)。

そして、2025年現在、トクホについては許可品目数、市場ともに減少傾向となっています。

↑消費者庁:保健機能食品を巡る事業(令和6年4月)よりキャプチャ

次に、登録販売者試験の出題ポイントについて確認していきます。

まず、令和4年の手引き改訂により、第1章の「健康食品」に関する出題で、その定義が問われることがあります。

「特定保健用食品」は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。」

⇒3つの保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)の定義の違いを覚えておきましょう。正誤問題が良く出題されています。特に、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない機能性表示食品との違いは、超頻出ポイントとなります。

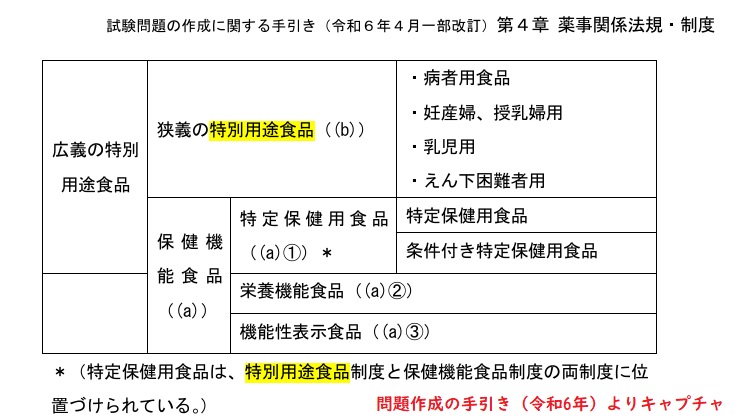

また、第4章における手引の記載(令和6年度)は以下のとおりです。

「(特定保健用食品は)健康増進法第43条第1項の規定に基づく許可又は同法第63条第1項の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。」

「(b) 特定保健用食品、(c) 栄養機能食品、(d) 機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。」

「現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。この条件で許可された特定保健用食品を「条件付き特定保健用食品」と区分している。」

⇒「条件付き特定保健用食品」も出題されることがあります(但し、現在それに該当する食品が存在するかは不明)。

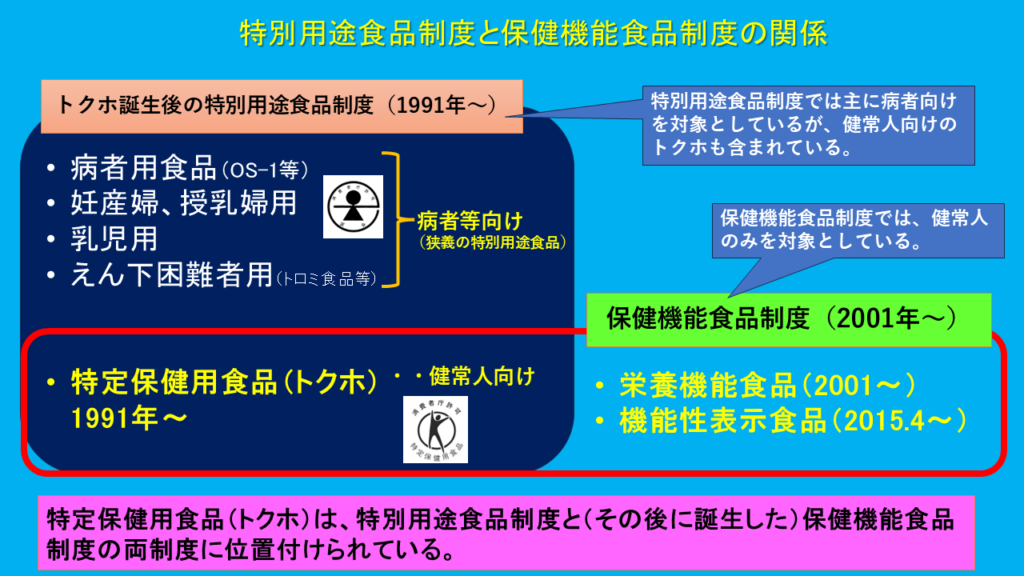

また、ちょっとわかりづらいポイントですが、特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている点も問われることがあります。こちらも余裕があれば覚えておきましょう。

これについては、特定保健用食品が新たに加わった特別用途食品制度が1991年、そして保健機能食品制度が2001年と、間をおいて誕生してることに関係しています。

まず、特定保健用食品(トクホ)は特別用途食品制度(病人・健常人を対象)における健常人向けの食品としての位置づけでしたが、その後誕生した(健常人を対象としている)保健機能食品制度の中にも組み込まれたため、両制度の中に位置付けられています。

つまり、特定保健用食品は、(元々あった)特別用途食品制度と(その後誕生した)保健機能食品制度の両制度に位置づけられていることを、図で理解しておけば良いでしょう。