栄養機能食品は、健康維持に必要なミネラル・ビタミンを補給できる食品

トクホのような個別の審査は不要

栄養機能食品とは、2001年に開始された保健機能食品制度に合わせて作られた名称で、ビタミンやミネラルといった特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、その栄養成分の機能を定型文で表示することができます。

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。

なお、2015年4月からは新基準が施行され、さらにビタミンK、カリウム、n-3脂肪酸も機能表示できるようになりましたが、問題作成の手引き(令和6年度)の一覧表にはまだ反映されていません。

| 栄養機能食品の20成分(青地は2015.4追加) | |

| 脂肪酸 | n-3脂肪酸 |

| ビタミン | ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンD、 ビタミンE、パントテン酸、ビオチン、葉酸、ビタミンK |

| ミネラル | 鉄分(Fe)、カルシウム(Ca)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K) |

出典:消費者庁 栄養機能食品について

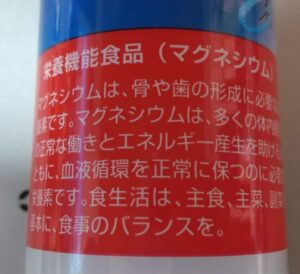

また、栄養機能表示については、栄養成分毎に定型文が定められており、例えば規格基準量の「マグネシウム」を含んだ、ある「にがり」製品では・・

「マグネシウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です」と記載されています。

なお、栄養機能食品は、以前から存在していた特定保健用食品(トクホ)のような費用のかかる個別の審査も不要で、規格基準を満たしていれば、その機能性を表示することが可能となっており、消費者庁への許可申請や届出も必要ありません。その為、よく見ると「栄養機能機能食品」として販売させれている商品は意外と多くあります。

但し、CM等でも頻繁に耳にするフレーズでもありませんので、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品に比べると、「栄養機能食品」の認知度は低いと思われます。

さらに「栄養機能食品=ビタミン・ミネラルを補給する食品」という予備知識を持っている人も、殆どいないと思われます。しかしながら、その表示を見て「なんとなく体に良さそうだ」という販売面でのプラス効果はある程度働くものと思われます。

他に商品例としては軽食向けのものが多く、ネイチャーメードマルチビタミン(大塚製薬)や「SOYJOYオレンジ葉酸プラス」等があります。また、カルシウムウエハースのお菓子にも、基準量のカルシウムやビタミンDを含み栄養機能食品の記載がある場合があります。詳しくは栄養機能食品の記載・表示例を参照ください。

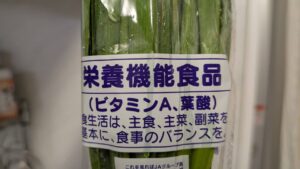

他に、グルコサミンやサメ軟骨商品といったサプリメント的商品に、ビタミンDやカルシウムが含有し、栄養機能食品の表示を行っているものもあります。また、野菜でも栄養機能食品の表示を行っているものもあります。