消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。保健機能食品に含まれる。

「機能性表示食品」制度は、平成27年(2015)4月に誕生した新しい制度で、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、その食品の機能性を表示することができる制度です。

(なお、機能性表示食品制度は、アベノミクスの第3の矢の一つとして、規制緩和による経済成長戦略の一つとして誕生したとも言われています。)

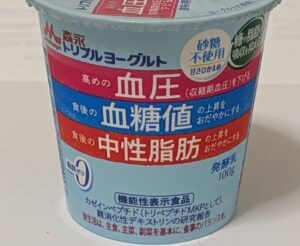

具体的には、「おなかの調子を整えます」「高めの血圧を下げるのをサポートします」「食後の血糖値の上昇をおだやかにします」などの、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という「機能性」を表示することができます。

↓機能性表示食品の例:森永トリプルヨーグルト(トリペプチドMKP、難消化性デキストリン)

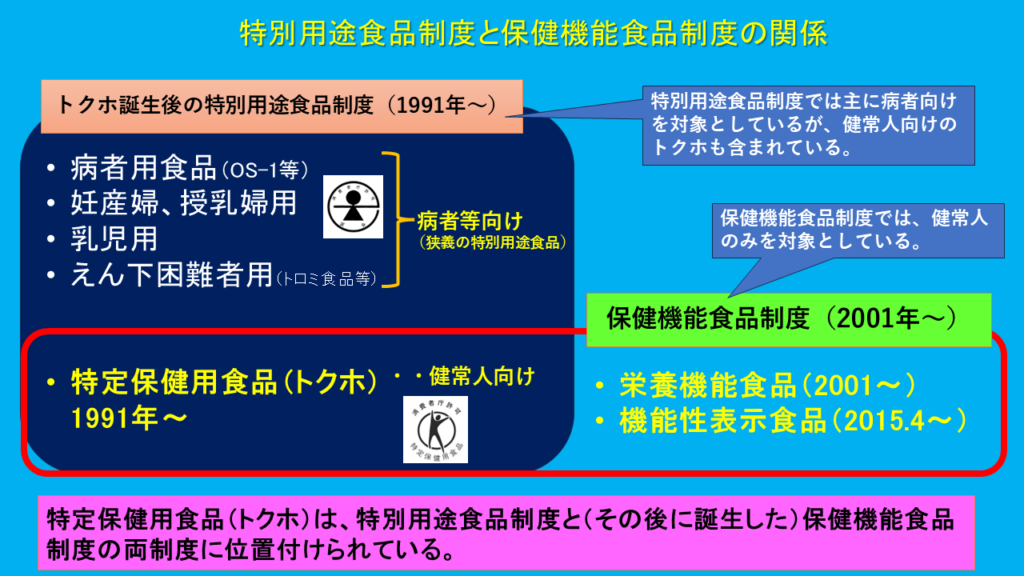

そして、この制度を知る上では、それ以前からあった特定保健用食品(トクホ)との比較が重要ですが、特定保健用食品として販売には、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならず、その表示の許可に当たっては、個別にその食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要があります。(実際にヒトでの検証データを提出する必要があり、それなりの時間・お金がかかる)

一方で、機能性表示食品は事業者の責任において、(第三者による根拠論文等に基づく)科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届出すれば良いことになっています。

つまり誤解を恐れず言ってしまえば、消費者庁(国)による個別の審査・許可が必要で、商品開発にコストがかかる特定保健用食品よりも、お金や時間をかけずに同様な機能性を謳った商品が開発・販売できるとうことになります。

なお、機能性を担保するための「科学的根拠」については、独自の臨床試験を行っているケースは僅かで、(より開発コストを抑えられる)文献レビューの引用を根拠にしているものが大部分です。例えば、パッケージに「・・・・であると報告されています」という記述のタイプのものは、文献レビューをもとに機能性を表示しており、独自の臨床試験を行っていないと判断できます。(なお、根拠論文の質が一部問題視されることもあるようです)

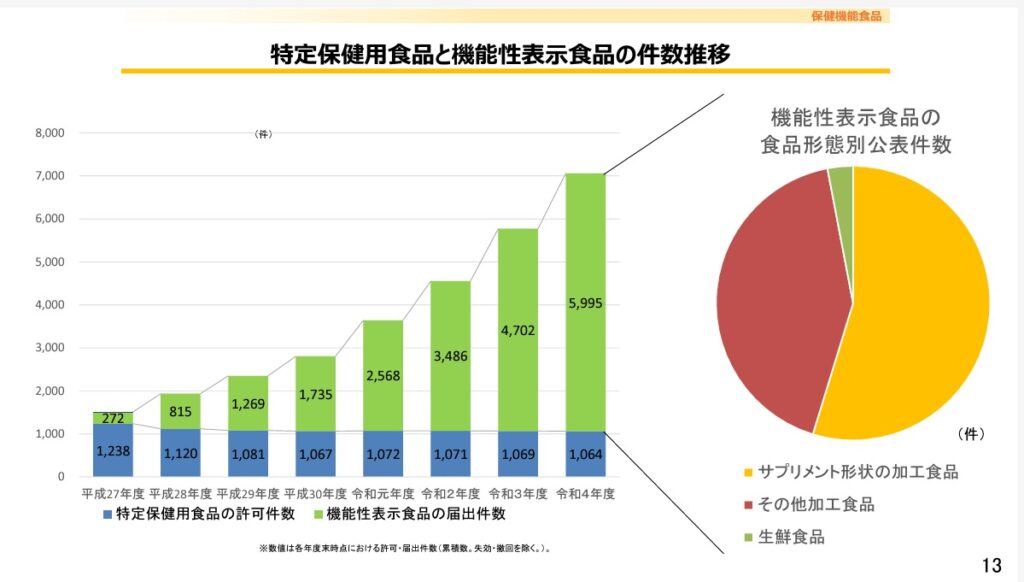

このような理由から、機能性表示食品制度の開始以降、特定保健用食品に注力する企業が減少し、特定保健用食品の新商品が減少したことに加え、既存商品分野での機能性表示食品への切り替えも行われているようです。

↑消費者庁:保健機能食品を巡る事業(令和6年4月)よりキャプチャ

このように、2025年現在、その届出件数や市場が伸びている機能性表示食品ですが、従来からある特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品を加えて、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された3つの健康食品を「保健機能食品」と呼んでいます。

登録販売者試験では、第1章の「健康食品」に関する出題で、その定義が問われることがあります。

問題作成の手引(令和6年)第1章の記載は以下の通り(一部改変)

「健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。現在、以下の3種類がある(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)」

「「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品であるが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。」

⇒3つの保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)の定義の違いを覚えておきましょう。正誤問題が良く出題されています。特に、特定保健用食品と機能性表示食品との違いは、超頻出ポイントとなります。

「食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。」

「特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」

「(b) 特定保健用食品、(c) 栄養機能食品、(d) 機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。」

⇒従来「保健機能食品」は、特定保健用食品と栄養機能食品を総称した名称でしたが、機能性表示食品も、「保健機能食品」に含まれることになりました。

参考:消費者庁 機能性表示食品について(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims)