出題頻度は高め。サルノコシカケがキーワード

(あくまで試験対策向けに作成している記事です。中医学の解説や効能効果等を推奨するような記事ではありません。)

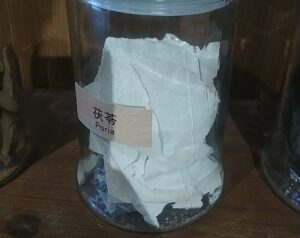

ブクリョウ(茯苓)は、サルノコシカケ科のマツホドの菌核の外層を除いた菌核です。

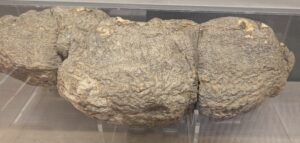

↓マツホドの菌核(上海中医薬博物館にて)。マツの切株の根に寄生して菌核を形成したもので、昔は貴重だったらしいが、現在はキノコ工場のような所で大量生産され、値段もそれほど高くありません。

中医学では利水滲湿薬(りすいしんしつやく)に分類され、体内の「水」の流れや偏り・滞りを改善し、「水湿」の停滞貯留による症状(浮腫み、尿量減少、めまいなど)を改善する働きがあるとされています。

(なお、西洋医学の利尿剤(尿量を増やして体内の水分を減らし、浮腫みや心不全の症状緩和、血圧を下げる目的等で使用される)と、その目的は似ている部分はありますが、利水滲湿薬では、必要以上に利尿する働きはなく、あくまで「水」のバランスを整えてあげるイメージです。)

利水目的で配合されている処方例としては、(試験では出ませんが)二日酔い対策の漢方薬として有名な五苓散があります。なお、五苓散は医療機関では胃腸炎症状に処方されることがあります。

↓五苓散製品

また、「水」の滞りによる「めまい」への漢方薬として知られる苓桂朮甘湯でも茯苓は主薬となっています。

他にも、婦人向けの代表処方である桂枝茯苓丸にも配合されており、血の滞りにより副次的に生まれる「水」の滞り?を改善するような役割で配合されているようです(詳細難しく、あくまでイメージです)。

他にも、脾胃の調子を改善するような働きもあるとされ、脾気虚(食欲不振、疲れやすい)への基本処方である四君子湯の構成生薬の一つとなっています(人参・白朮・茯苓・炙甘草+生姜・大棗)。

そのため、四君子湯がベースになっている、六君子湯や補中益気湯、さらには十全大補湯など、気を補う系の処方には、この茯苓は良く含まれています。

このようにブクリョウ(茯苓)は、様々な漢方薬の構成生薬になっています。

なお、実際に販売されている茯苓は、外層を除いて平べったくスライスしたものや、四角くブロック状になった状態で販売されていて、中華圏では薬膳料理にも利用されているようです。

登録販売者試験では、第3章後半の「生薬製剤」に関連して出題されますが、ブシ(附子)、カッコン(葛根)、サイト(柴胡)と同様に、出題頻度は高めです。問題作成の手引きの記載は以下のとおり。

「サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたものを基原とする生薬で、利尿、健胃、鎮静等の作用を期待して用いられる。」

サルノコシカケ(猿の腰掛け)のキーワードが特徴的なので、正誤問題は比較的易しいでしょう。なお、サルノコシカケというと、「サルが座われるような」木の幹に柄の無い状態で生えた半円のキノコを想像するかと思いますが、実際には土の中で成長します。

また効能的なもの関しては、利尿・健胃は冒頭の解説と結びつけやすいと思います。

参考:中医臨床のための中薬学(神戸中医学研究会編著 医歯薬出版)

中医臨床のための方剤学(神戸中医学研究会編著 医歯薬出版)