問120(緊急命令)は注意を。

問111 以下のうち、要指導医薬品の情報提供及び指導を行う場合において、医薬品医療機器等法施行規則第158条の12第4項で定めるところにより、薬局開設者又は店舗販売業者が従事する薬剤師にあらかじめ確認させなければならない事項として、誤っているものを一つ選びなさい。

1 住所

2 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

3 性別

4 他の薬剤又は医薬品の使用の状況

5 現にかかっている疾病がある場合は、その病名

要指導医薬品の販売に関する問題。

医薬品医療機器等法施行規則第158条の12第4項で定める、あらかじめ確認させなければならない事項は以下のとおり

ⅰ)年齢

ⅱ)他の薬剤又は医薬品の使用の状況

ⅲ)性別

ⅳ)症状

ⅴ)ⅳ)の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容

ⅵ)現にかかっている疾病がある場合は、その病名

ⅶ)妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数

ⅷ)授乳しているか否か

ⅸ)当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

ⅹ)調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況

ⅺ)その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項

現実的に丸暗記することは得策ではなく、常識的に判断できそうな内容も含まれている。

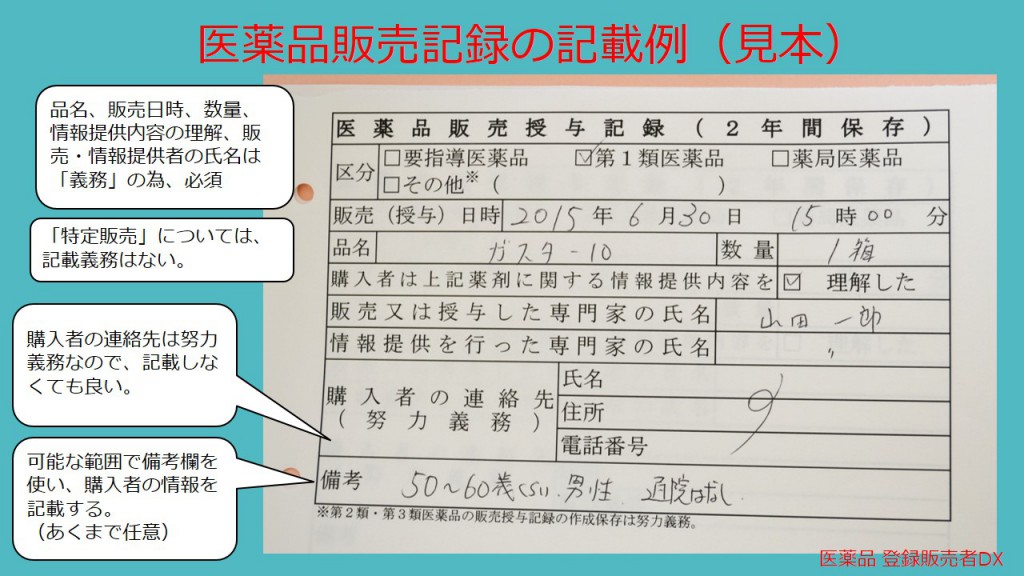

とりあえず、このタイプの問題では「購入者の住所・氏名は確認事項ではない」点を押さえておこう。医薬品の販売記録に関する問題でも良く問われるポイントである。

正答・・・1

問112 店舗販売業者が要指導医薬品を販売するに当たり、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師にさせなければならないことに関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 要指導医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売すること。

イ 要指導医薬品を購入しようとする者に、他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認すること。

ウ 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売すること。

エ 要指導医薬品を販売した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入しようとする者に伝えること。

ア イ ウ エ

1 正 正 正 正

2 正 正 正 誤

3 正 誤 誤 誤

4 誤 正 誤 誤

5 誤 誤 正 正

店舗販売業における要指導医薬品の販売に関する問題。エの判断が迷ったかもしれない。

ア、イ、ウは常識的に考えれば判断できるので、エだけ試験対策として憶えておこう。実際に要指導医薬品を購入して、連絡先をわざわざ伝えられた事はないかもしれないが、義務として規定されている。

ア 正しい。

イ 正しい。

ウ 正しい。

エ 正しい。

正答・・・1

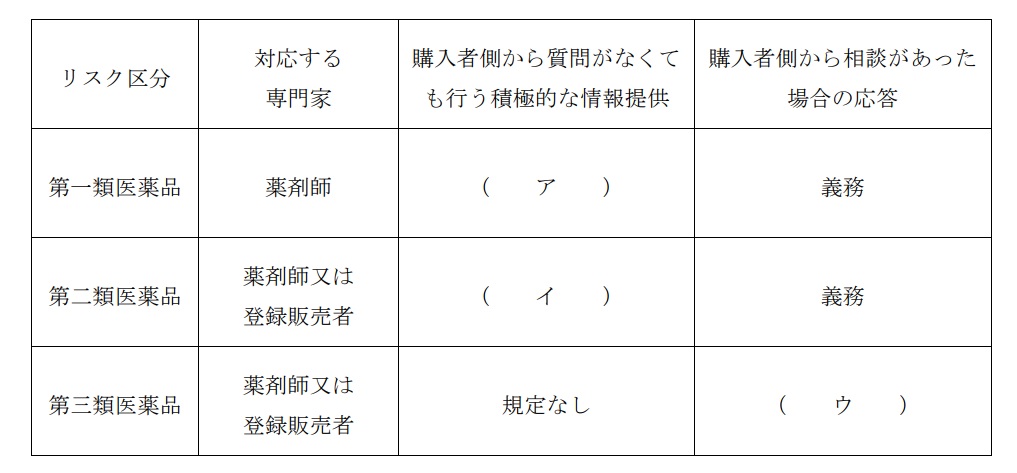

問113 店舗販売業者が一般用医薬品を販売又は授与する場合の情報提供及び相談応需について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。なお、設問中の 「規定なし」とは「医薬品医療機器等法上の規定は特になし」を指すこととする。

ア イ ウ

1 口頭による情報提供を義務づけ 努力義務 努力義務

2 口頭による情報提供を義務づけ 義務 義務

3 書面を用いた情報提供を義務づけ 努力義務 義務

4 書面を用いた情報提供を義務づけ 努力義務 努力義務

5 書面を用いた情報提供を義務づけ 義務 義務

一般用医薬品の販売における情報提供・販売応需に関する問題。これは頻出のポイントなので絶対に落とさないように。

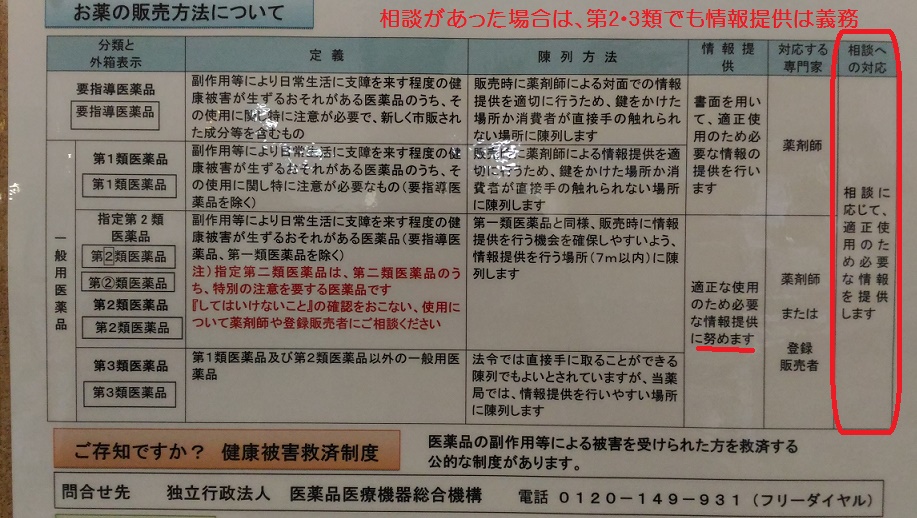

第2、3類医薬品であっても、医薬品の使用者(購入者)から相談があった場合は努力義務ではなく、必ず情報の提供(法律上の義務)を行わなければならない。

正答・・・3

問114 医薬品の陳列に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 店舗販売業者は、医薬品を他の物と区別して陳列しなければならない。

イ 店舗販売業者は、購入しようとする者が直接手の触れられない陳列設備に第一類医薬品を陳列する場合であっても、薬局等構造設備規則に規定する「第一類医薬品陳列区画」の内部に陳列しなければならない。

ウ 店舗販売業者は、第一類医薬品を薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

エ 店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならない。

ア イ ウ エ

1 正 正 正 正

2 正 誤 正 誤

3 正 誤 誤 正

4 誤 正 誤 誤

5 誤 誤 誤 正

医薬品の陳列に関する問題。

ア 正しい。

イ 誤り。例外規定として、①かぎをかけた陳列設備に陳列する場合、②第一類医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、「第一類医薬品陳列区画」外での陳列が認められている。

ウ 誤り。第一類ではなく指定第二類に関する内容。指定第二類医薬品の「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列、については頻出。他に「禁忌事項の確認」も良く問われる。

エ 正しい。

正答・・・3

問115 特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与のことである。

イ 特定販売を行うときは、特定販売を行っている当該薬局又は店舗に貯蔵又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売しなければならない。

ウ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときはホームページに、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説を見やすく表示しなければならない。

エ 特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師又は登録販売者に対面又は電話による情報提供を行わせるよう努めなければならない。

ア イ ウ エ

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 誤

4 誤 正 誤 誤

5 誤 誤 正 正

特定販売(いわゆるネット販売)に関する問題が2問続きます。

初めての受験生は、実際にネット販売を行っているサイトを確認してみると良い

ア 正しい。要指導医薬品は特定販売できない点は押さえておこう。なお、薬局製造販売医薬品の代表例は煎じ用漢方薬がある。

イ 正しい。いわゆるドロップシッピングのような販売は認められておらず、貯蔵又は陳列していない医薬品は特定販売できない。

ウ 正しい。

エ 誤り。×「情報提供を行わせるよう努めなければならない」→〇「行わせなければならない」。相談応需の求めがあった場合、情報提供は義務である。

正答・・・1

問116 以下のうち、特定販売を行うことについて広告するときに当該広告に表示しなければならないものの組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 薬局又は店舗の主要な外観の写真

イ 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の氏名及びその顔写真

ウ 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

エ 特定販売を行う一般用医薬品の製造年月日

1(ア、イ) 2(ア、ウ) 3(イ、エ) 4(ウ、エ)

特定販売(いわゆるネット販売)に関する問題。

ア 正しい。特定販売は「薬局・薬店の許可を取得した有形の店舗」しか認められていないため、写真を掲載することで実店舗を有していることを担保していると考えれば良い。

イ 誤り。よくあるひっかけ問題。勤務者の氏名だけで良く「顔写真」は必要ないことを押さえておく。

ウ 正しい。これもアと同様な理由であると考えれば良い。

エ 誤り。×製造年月日→〇「使用期限」で憶えておこう。実際には、店舗概要のページ等に、「使用期限まで〇〇日以上ある医薬品をお届けします。」というような形で記載すれば良いことになっている。(H27 東京 問56、H27 福岡 問114)

正答・・・2

問117 医薬品の販売方法等に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 配置販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようその区域に勤務する者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

2 店舗販売業者は、医薬品の購入の履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法により医薬品を広告してはならない。

3 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。

4 卸売販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売してはならない。

医薬品の販売方法に関する問題。

1 正しい。

2 正しい。いわゆる「レコメンド機能」は使用してはならないこととされている。

3 正しい。常識的にわかるでしょう。

4 誤り。店舗販売業者・卸売販売業者は特定の購入者の求めに応じて分割販売が可能である。分割販売は馴染みのない受験生も多いのでリンク記事で確認を。

正答・・・4

問118 医薬品の広告に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 広告の内容については、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

イ 医師が医薬品の効能、効果を保証した旨の記事は、その内容が事実であれば広告することができる。

ウ 店舗販売業において、医薬品の販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)は、医薬品の販売広告に含まれる。

エ 医薬品医療機器等法に基づく虚偽又は誇大な広告に対する規制は、製薬企業等の広告の依頼主だけでなく、その広告に関与するすべての人が対象となる。

1(ア、イ) 2(ア、ウ) 3(イ、エ) 4(ウ、エ)

医薬品の広告に関する問題。

ア 誤り。

イ 誤り。医薬関係者、医療機関、公的機関等が、公認、推薦、選用等している旨の広告は、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮に事実でも、原則として不適当とされている。

ウ 正しい。

エ 正しい。

正答・・・4

問119 医薬品の広告に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 「医薬品等適正広告基準」においては、購入者等に対して医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている。

2 漢方処方製剤は、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することはできるが、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されている場合、しばり表現を省いて広告することは原則として認められていない。

3 「天然成分を使用しているので副作用がない」という広告表現は虚偽誇大広告に該当する。

4 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、虚偽又は誇大な広告とみなされる。

医薬品の広告・医薬品等適正広告基準に関する問題。これは迷う。

1 正しい。

2 誤り。前半部分が誤り。漢方処方製剤において、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは不適当。後半部分のしばり表現に関する内容は正しい。

3 正しい。

4 正しい。

正答・・・2

問120 行政庁の監視指導等に関する以下の記述について、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。

ア 都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」という。)は、必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して必要な報告をさせることができる。

イ 薬局開設者又は医薬品の販売業者が薬事監視員による立入検査を拒んだ場合の罰則は、医薬品医療機器等法で規定されていない。

ウ 都道府県知事等は、薬事監視員に、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品の疑いのある物品を、試験のため必要最少分量に限り、収去させることができる。

エ 厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品医療機器等法第69条の3の規定に基づき、都道府県知事等に対して、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措置を採るべきことを命ずることができる。

1(ア、イ) 2(ア、ウ) 3(イ、エ) 4(ウ、エ)

行政庁の監督指導等に関する問題。

エの「緊急命令」に関しては注意を。

ア 正しい。

イ 誤り。「五十万円以下の罰金に処する」(法第87条第13号)こととされている。

ウ 正しい。収去(少量の持ち帰り)は良く出題されている。

エ 誤り。「緊急命令」の応急措置に関する問題。×都道府県知事→〇薬局開設者又は医薬品の販売業者。冒頭の「厚生労働大臣」が命じる点は正しい。

正答・・・2

(Visited 2,717 times, 1 visits today)