感冒用漢方薬の基本となるもの

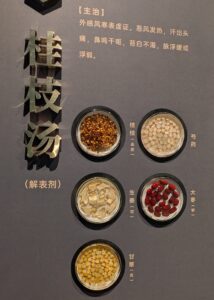

構成生薬(桂枝・芍薬・甘草・生姜・大棗)は憶えておきたい。

あまり一般の方への知名度は高くありませんが、一般用医薬品の販売に携わるものにとって大変重要な漢方薬になります。また中国においても、一般的な風邪薬として知られています。

登録販売者試験での出題頻度は決して高くはなく、問題作成の手引きの内容もシンプルです。

「桂枝湯は、体力虚弱で、汗が出るもののかぜの初期に適すとされる。」

その為、高齢者や小児の風邪っぽい症状の出始めなどに適するとされています。

なお、試験では構成生薬まで憶える必要はありませんが、この桂枝湯については、かぜで使われる漢方薬の基本骨格のようなものなので、是非憶えておきましょう。(例えば、葛根湯は桂枝湯に葛根・麻黄を追加したもの)

構成生薬は以下の5種類です。

桂枝(ケイシ)

芍薬(シャクヤク)

大棗(タイソウ)

生姜(ショウキョウ)

甘草(カンゾウ)

この中で主薬(メインとなる生薬)は桂枝で、体を温めたり、汗を出しやすくしたりします。(なお、桂皮(ケイヒ)と、桂枝(ケイシ)は、同じクスノキ科のケイ由来ですが部位が異なります。桂枝湯のように体表の寒邪を追い出し、発汗を期待するような解表剤では、若枝や樹皮を用いた「桂枝」が良いとされ、一方で、幹皮を使った「桂皮」は、体の内部を温める作用が高いとされ、例えば腎虚向けの処方である八味地黄丸等に用いられます。但し、厳密に区別されず使用されることもあり、日本で販売されている既製品の桂枝湯では、ケイヒ(桂皮)が使われているようです。)

↓桂皮(ケイヒ)・・クスノキ科のケイの乾皮(ベトナム産 台湾で購入)

また、芍薬の役割のイメージは難しいですが、鎮痛や主薬の桂枝を補助するイメージを持っていれば、取りあえず良いでしょう。

大棗はナツメの果実、生姜はそのとおりショウガです。この2つのセットは胃を守るような働きをするとされています、さらに数々の生薬の間で調和的な役割を果たす甘草もあわせた「大棗・生姜・甘草」のセットは、特にかぜの漢方薬の構成を考える上で知っていると便利です。

↓ナツメ

また、生姜はジンジャーとも呼ばれ、体を温める効果については、殆どの方が耳にしたことがある筈です。

このように、桂枝湯の構成生薬は、普段の食べ物にも近いものが使われていることががわかります。

そして、この構成生薬の特徴がOTC販売の現場でも役立つ場合があります。

例えばOTC販売で困る場面として良くあるのが、「高齢な身内から風邪薬を頼まれた」という家族から相談です。

特に、基礎疾患もあり処方薬も色々飲んでいる場合は、様々なリスクを考えると市販薬は販売しづらいものです。

また、大手のドラックストアの中には、「医療機関で薬物治療を行っている人には、原則OTC薬は販売しない」といったマニュアルがあるとも聞きます。

しかし、家族にとって、何も買わずに本人の元に戻るのは、大変切ないものです。また、むげに販売を拒否するとトラブルになる場合もあります。

そんな時、ある程度服用薬や状況が把握できたなら、副作用や飲み合わせのリスクが少ない桂枝湯は、とりあえず安心して販売できる薬として、重宝する場合があります。(但し、販売メーカーが少ない!)

(2016/12/28追記)

2016年末より、大正製薬から発売されている「パブロン滋養内服液」シリーズは、「風邪薬を飲んでいても飲める」点が大きな訴求ポイントである滋養強壮ドリンクです。コンビニでも販売できる「指定医薬部外品」扱いです。

2種類の製品ラインが用意されていますが、かぜのひき始め向けの「パブロン滋養内服液」には、ビタミン・タウリンの他に5種類の生薬が配合されており、実はその5種類の生薬とは、桂枝湯の構成生薬と同じ、桂枝・芍薬・大棗・生姜・甘草です。

そして上位商品の「パブロン滋養内服液ゴールド」については、陳皮・人参・当帰もさらに配合されています。

これらの製品は、医薬品扱いの「桂枝湯」と同様に、販売に困った時には準漢方薬扱いの製品として重宝するでしょう。その為、是非製品知識は押さえておきたい商品です。