過去問対策で高得点も狙える

問21

消化器系に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 食道は、喉もとから上腹部のみぞおち近くまで続く、直径1~2cmの管状の器官で、消化液の分泌腺がある。

b ペプシノーゲンは、胃酸によって主に炭水化物を消化する酵素であるペプシンとなり、胃酸とともに胃液として働く。

c 胃粘液に含まれる成分は、小腸におけるビタミンB12の吸収に重要な役割を果たしている。

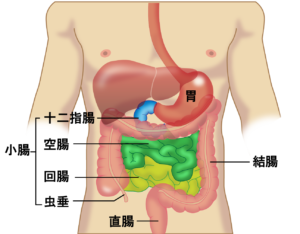

d 小腸は、全長6~7mの管状の臓器で、十二指腸、空腸、盲腸の3部分に分かれる。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 誤 正 誤

4 正 誤 誤 誤

5 誤 正 誤 正

消化器系に関する問題

ペプシンがタンパク質を消化する酵素であることは2年前にも出題されています。

a 誤 食道には消化液の分泌腺はない。

b 誤 「炭水化物」ではなく「タンパク質」である。ペプシノーゲンは胃酸によって、タンパク質を消化する酵素であるペプシンとなり、胃酸とともに胃液として働く。

c 正 関連記事:ビタミンB12

d 誤 小腸は、十二指腸、空腸、回腸の3部分に分かれている。なお、大腸は、盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からなる管状の臓器で、内壁粘膜に絨毛がない点で小腸と区別される点も押さえておくこと。

正解・・・3

問22

消化器系に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 肝臓は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D等や水溶性ビタミンであるビタミンB6、B12等の貯蔵臓器である。

b 膵臓は、胃の後下部に位置する臓器で、弱酸性の膵液や血糖値を調節するホルモンを分泌する。

c 大腸の腸内細菌は、血液凝固や骨へのカルシウム定着に必要なビタミンKを産生している。

d 肛門周囲には静脈が細かい網目状に通っていて、肛門周囲の組織がうっ血すると痔の原因となる。

a b c d

1 正 誤 正 正

2 正 正 正 誤

3 正 誤 誤 誤

4 誤 正 正 誤

5 誤 正 誤 正

消化器系に関する問題

a 正

b 誤 膵液は「弱酸性」ではなく「弱アルカリ性」で、胃で酸性となった内容物を中和するのに重要である。

c 正 ここ数年、ビタミンKはわりと出題されている。

d 正

正解・・・1

問23

呼吸器系に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 鼻腔から気管支までの呼気及び吸気の通り道を気道といい、そのうち、咽頭・喉頭までの部分を上気道という。

b 咽頭は、鼻腔と口腔につながっているが、消化管には属さない。

c 喉頭の後壁にある扁桃は、リンパ組織が集まってできていて、気道に侵入してくる細菌、ウイルス等に対する免疫反応が行われる。

d 肺の内部で気管支が細かく枝分かれし、末端はブドウの房のような構造となっており、その球状の袋部分を肺胞という。

1(a、b) 2(a、c) 3(a、d) 4(b、c) 5(c、d)

呼吸器系に関する問題

a 正

b 誤 咽頭は、鼻腔と口腔につながっており、咽頭は消化管と気道の両方に属する。

c 誤 前半が誤り。扁桃は(喉頭ではなく)咽頭の後壁にある。なお、後半部分は正しい記述である。

d 正

正解・・・3

問24

循環器系に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 心臓が収縮したときの血圧を最大血圧、弛緩したときの血圧を最小血圧という。

b 静脈にかかる圧力は比較的低いため、静脈の血管壁は動脈よりも薄い。

c 好中球は、白血球の約1/3を占め、細菌、ウイルス等の異物を認識したり、それらに対する抗体を産生する。

d 血漿中のアルブミンは、その多くが、免疫反応において、体内に侵入した細菌やウイルス等の異物を特異的に認識する抗体としての役割を担う。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 誤

3 正 誤 誤 正

4 誤 正 正 正

5 誤 誤 正 誤

循環器系に関する問題

血圧に関する知識は前年も出題されています。白血球の細分類(好中球、リンパ球、単球の違い)は直前期までには整理しておきたい。

a 正 手引の脚注部分からの出題で、「最大血圧」「最小血圧」として記載されている。(なお、一般的には、収縮期血圧、拡張期血圧という方が良く使用されているかもしれません)

b 正

c 誤 白血球の1/3を占めるのは(好中球ではなく)リンパ球である。好中球は、最も数が多く、白血球の約60%を占めている。

d 誤 これは「アルブミン」ではなく「グロブリン」に関する記述である。グロブリンは、免疫反応において、体内に侵入した細菌やウイルス等の異物を特異的に認識する抗体としての役割を担うため、そういったものは免疫グロブリンとも呼ばれる。

正解・・・2

問25

泌尿器系に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 女性は尿道が短いため、細菌などが侵入したとき膀胱まで感染を生じやすい。

b 膀胱の出口にある膀胱括約筋が緩むと、同時に膀胱壁の排尿筋が収縮し、尿が尿道へと押し出される。

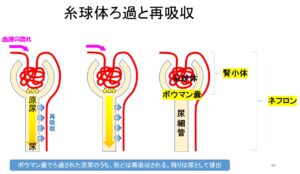

c ネフロンは、腎小体と尿細管とで構成される、腎臓の基本的な機能単位である。

d 副腎皮質ホルモンの一つであるアルドステロンは、体内にカリウムと水を貯留し、塩分の排泄を促す作用があり、電解質と水分の排出調節の役割を担っている。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 正 正 正

4 誤 誤 正 正

5 誤 正 誤 誤

泌尿器系に関する問題

a 正 これに関連して、膀胱炎様の症状に使用される漢方薬・猪苓湯もできれば確認を。割と3章で出題されます。

b 正

c 正

d 誤 アルドステロンは、体内に塩分(ナトリウム)と水を貯留し、カリウムの排泄を促す作用がある。これに関連して、重要な副作用である偽アルドステロン症も確認を。

正解・・・1

問26

目に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 眼球は、6本の眼筋が眼球側面の強膜につながっており、上下左右斜めの各方向に向けることができる。

2 涙液には、目が鮮明な視覚情報を得られるよう角膜表面を滑らかに保つ働きがある。

3 透明な角膜や水晶体には、血管が通っていないため、房水によって栄養分や酸素が供給される。

4 視細胞が光を感じる反応には、ビタミンDが不可欠であるため、ビタミンDが不足すると夜間視力の低下(夜盲症)を生じる。

5 主に水晶体の厚みを変化させることによって、遠近の焦点調節が行われており、水晶体は、近くの物を見るときには丸く厚みが増し、遠くの物を見るときには扁平になる。

目に関する問題

1 正

2 正

3 正

4 誤 夜盲症とくれば、「ビタミンD」ではなく「ビタミンA」である。なお、ビタミンDは、骨に関連したビタミンとして知られる。

5 正

正解・・・4

問27

鼻及び耳に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a においに対する感覚は順応を起こしにくく、長時間同じにおいを嗅いでいても、そのにおいをいつまでも鋭敏に感じる。

b 鼻腔に隣接した目と目の間、額部分、頬の下、鼻腔の奥に空洞があり、それらを総称して副鼻腔という。

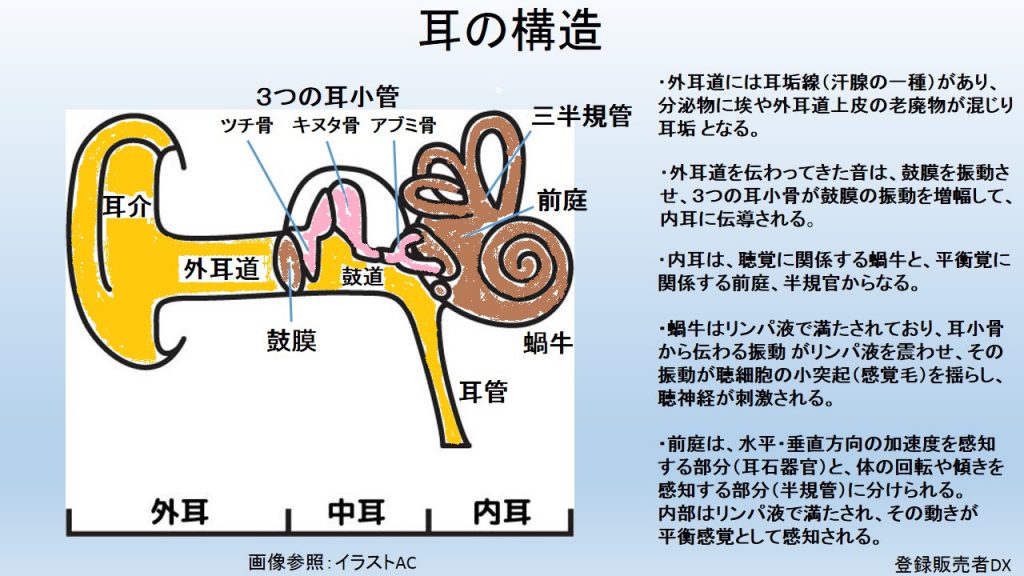

c 外耳は、側頭部から突出した耳介と、耳介で集められた音を鼓膜まで伝導する外耳道からなる。

d 内耳にある鼓室は、耳管という管で鼻腔や咽頭と通じている。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 正

3 誤 正 誤 正

4 誤 誤 誤 正

5 誤 正 正 誤

鼻及び耳に関する問題

a 誤 においに対する感覚は非常に鋭敏であるが順応を起こしやすく、同じにおいを継続して嗅いでいると次第にそのにおいを感じなくなる。

b 正

c 正

d 誤 鼓室は「内耳」ではなく「中耳」にある。

正解・・・5

問28

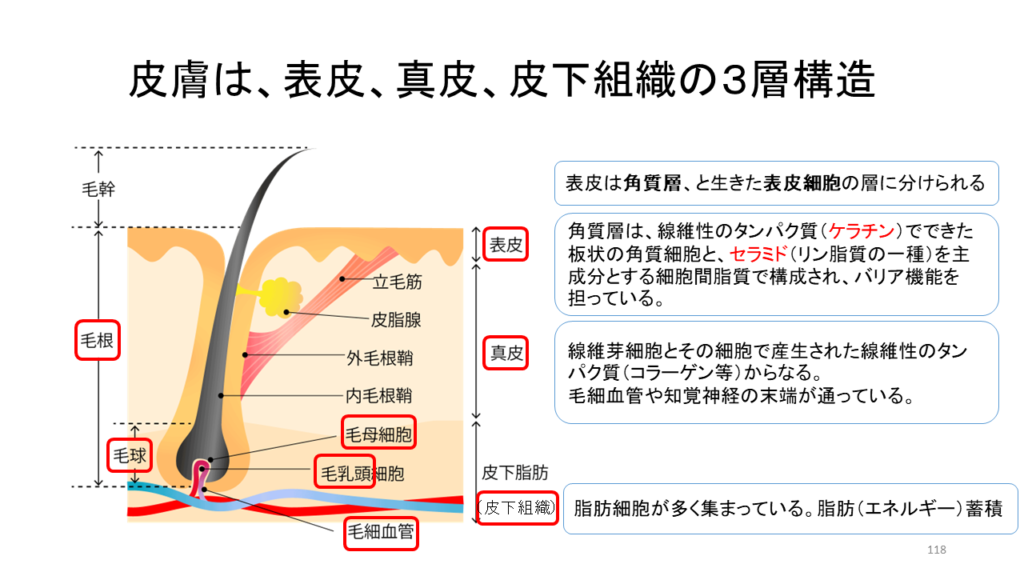

外皮系に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 外皮系には、身体を覆う皮膚と、汗腺、皮脂腺、乳腺等の皮膚腺が含まれるが、爪や毛は含まれない。

b 体温が上がり始めると、皮膚を通っている毛細血管に血液がより多く流れるように血管が開き、体外へより多くの熱を排出する。

c 表皮は、線維芽細胞とその細胞で産生された線維性のタンパク質(コラーゲン、フィブリリン、エラスチン等)からなる結合組織の層である。

d 立毛筋は、気温や感情の変化などの刺激により収縮し、毛穴が隆起する立毛反射(いわゆる「鳥肌」)が生じる。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

外皮系に関する問題

a 誤 外皮系には、爪や毛も含まれている。

b 正

c 誤 これは「表皮」ではなく「真皮」に関する記述である。

d 正

正解・・・4

問29

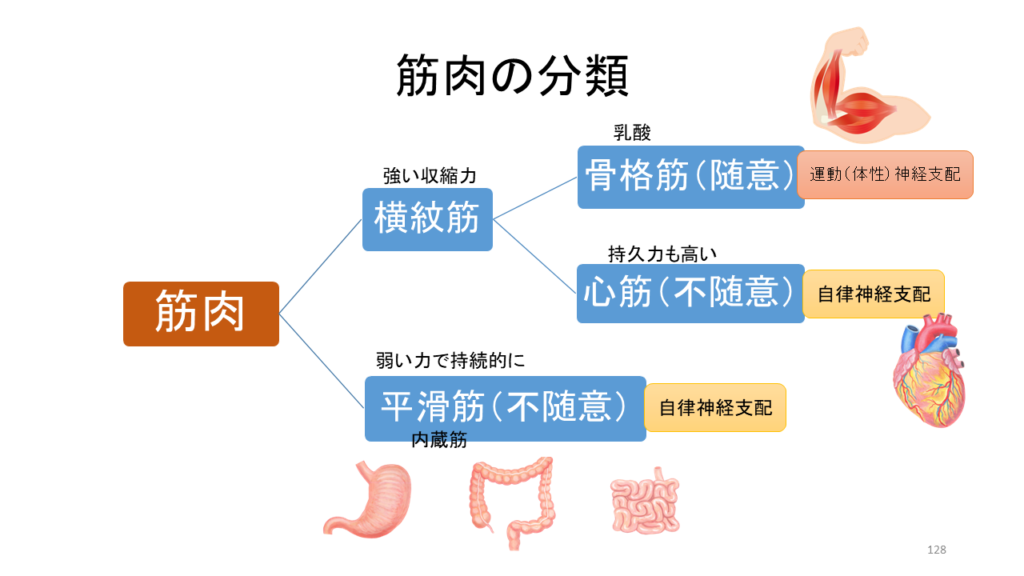

骨格系及び筋組織に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 胸骨は、造血機能を担う骨のうちの一つである。

b 骨組織を構成する無機質は、炭酸カルシウムやリン酸カルシウム等の石灰質からなる。

c 筋組織は、筋細胞(筋線維)とそれらをつなぐ結合組織からできているのに対して、腱は結合組織のみでできているため、伸縮性が高い。

d 筋組織は、その機能や形態によって、骨格筋、平滑筋、心筋に分類され、このうち運動器官とされるのは骨格筋のみである。

a b c d

1 正 正 誤 正

2 正 誤 誤 誤

3 誤 誤 正 正

4 正 正 正 誤

5 誤 正 誤 誤

骨格系及び筋組織に関する問題

a 正

b 正

c 誤 後半が誤り。腱は結合組織のみでできているため、伸縮性はあまりない。

d 正 横紋筋・平滑筋、骨格筋・心筋の違いは整理しておくように。

正解・・・1

問30

交感神経系が副交感神経系より活発に働いたときの効果器とその反応の組合せの正誤について、正しい組合せはどれか。

効果器 反応

a 目 ――――――― 瞳孔収縮

b 気管、気管支 ―― 収縮

c 腸 ――――――― 運動亢進

d 肝臓 ―――――― グリコーゲンの分解(ブドウ糖の放出)

a b c d

1 正 正 誤 正

2 正 正 誤 誤

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 誤

5 誤 誤 誤 正

自律神経系と効果器への働きに関する問題

末梢神経系(体性神経系と自律神経系)のまとめも参照を

効果器に対する働きを丸暗記しなくても

交感神経系=体が闘争や恐怖等の緊張状態に対応した態勢をとるように働く

副交感神経=体が食事や休憩等の安息状態となるように働く

ことを理解していれば、それほど判断はむずかしくないはず。

a 誤 目ー瞳孔散大、が正しい。例えば、暗闇で狩りをしているイメージで覚えると良い(瞳孔を開いて、僅かな光を取り込み、獲物が良くみえるようにしているイメージ)

b 誤 気管、気管支ー拡張、が正しい。なお、鎮咳剤におけるアドレナリン作動成分(メチルエフェドリン塩酸塩等)は、交感神経系に働きかけることにより気管支を拡張し、呼吸や咳症状を和らげる目的で使用されます。

c 誤 腸ー運動低下、が正しい。

d 正 例えば、戦闘状態で、沢山のエネルギーが必要だというイメージで覚えると良いでしょう。

正解・・・5