特に胃腸鎮痛鎮痙薬(問38)、コレステロール改善薬(問40)は難問

問31 ジヒドロコデインリン酸塩に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 使用するにあたっては、12歳以上であることの確認が必要である。

b 母乳への移行が少ないことから、授乳中であっても服用することができる。

c 長期連用や大量摂取によって多幸感等が現れることがあり、依存性がある。

d 延髄の咳嗽中枢に作用して、咳を抑える。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 正

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 正 誤

5 誤 誤 正 正

ジヒドロコデインリン酸塩(麻薬性鎮咳成分)に関する問題

コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩は、その作用本体がモルヒネと同じ基本構造を持ち、依存性があり、麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。

a 正 「12歳未満の小児への使用禁忌」は頻出なので、数値も覚えておくこと。

b 誤 母乳移行により乳児でモルヒネ中毒が生じたとの報告があり、授乳中の人は服用しないか、授乳を避ける必要がある。

c 正 第4章「厚生労働大臣が指定する濫用等の恐れのある医薬品」も併せて確認を。

d 正

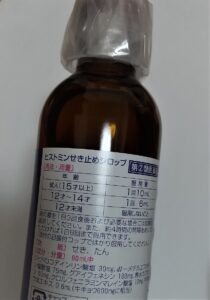

↓ジヒドロコデインリン酸塩やグアイフェネシンを含有した鎮咳去痰薬シロップ

正解・・・2

問32 口腔咽喉薬・含嗽薬に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 口腔咽喉薬及び含嗽薬は、口腔内や咽頭における局所的な作用を目的とする医薬品であるため、全身的な影響を生じることはない。

b 含嗽薬は即効性があり、使用後すぐに食事を摂っても、殺菌消毒効果に対する影響はほとんどない。

c 医薬部外品として製造販売されている製品もある。

d 噴射式の液剤では、口腔の奥まで薬液が届くように、軽く息を吸いながら噴射することが望ましい。

a b c d

1 誤 正 誤 正

2 誤 正 正 誤

3 正 誤 正 正

4 誤 誤 正 誤

5 正 正 誤 正

口腔咽喉薬・含嗽薬に関する問題

a 誤 後半が誤り。成分の一部が口腔や咽頭の粘膜から吸収されて循環血流中に入りやすく、全身的な影響を生じることがあるため、配合成分によっては注意を要する場合がある。

b 誤 含嗽薬の使用後すぐに食事を摂ると、殺菌消毒効果が薄れやすい。

c 正

d 誤 息を吸いながら噴射すると気管支や肺に入ってしまうおそれがあるため、軽く息を吐きながら噴射することが望ましい。

正解・・・4

問33 次の記述にあてはまる咳止めや痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方製剤として、最も適切なものを選べ。

体力中等度以下で、痰が切れにくく、ときに強く咳こみ、又は咽頭の乾燥感があるもののから咳、気管支炎、気管支喘息、咽頭炎、しわがれ声に適すとされるが、水様痰の多い人には不向きとされる。

1 駆風解毒湯

2 麦門冬湯

3 響声破笛丸

4 桔梗湯

5 白虎加人参湯

咳止めや痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方製剤

これは是非覚えておきたい。

「咽頭の乾燥感があるもののから咳(空咳)」のキーワードから、容易に麦門冬湯を選べるように。

他の選択肢の関連記事:駆風解毒湯、響声破笛丸、桔梗湯、白虎加人参湯

正解・・・2

問34 胃に作用する薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a ジメチルポリシロキサン(ジメチコン)は、制酸成分である。

b ピレンゼピン塩酸塩は、消化成分である。

c タカヂアスターゼは、健胃成分である。

d メタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、胃液分泌抑制成分である。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 正 誤 正 誤

3 正 正 誤 正

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

胃に作用する薬の配合成分に関する問題

分類だけ単純に聞かれており、逆に解きにくいと感じる受験生も多いでしょう。

a 誤 ジメチルポリシロキサン(ジメチコン)は消泡成分で、消化管内容物中に発生した気泡の分離を促すことを目的に配合される。

b 誤 ピレンゼピン塩酸塩は胃液分泌抑制成分である。

c 誤 タカヂアスターゼは消化成分(いわゆる消化剤)である。

d 誤 メタケイ酸アルミン酸マグネシウムは、制酸成分である。

正解・・・5

問35 止瀉薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a ベルベリン塩化物は、細菌感染による下痢の症状を鎮めることを目的として配合されている。

b 天然ケイ酸アルミニウムは、腸管内の異常発酵等によって生じた有害物質を吸着することを目的として配合されている。

c タンニン酸アルブミンは、収斂作用により腸粘膜を保護することを目的として配合されている。

d ロペラミド塩酸塩が配合された止瀉薬は、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢の症状に用いられることを目的としており、食あたりや水あたりによる下痢については適用対象ではない。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 正

5 正 正 正 正

止瀉薬の配合成分に関する問題

a 正

b 正 天然ケイ酸アルミニウムは吸着成分であり、腸管内の異常発酵等によって生じた有害な物質を吸着させることを目的に配合される。

c 正 タンニン酸アルブミンは収斂成分。頻出の牛乳アレルギーに関する記述も覚えておきたい。

d 正 これは頻出知識。ロペラミド塩酸塩は代表的な止瀉薬成分(「トメダイン」など)で、食あたりや水あたりによる下痢(≒感染性胃腸炎)が疑われる場合は適応対象ではない点は頻出である。

正解・・・5

問36 胃腸の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 麻子仁丸は、体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎に適すとされる。

b 六君子湯は、体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾に適すとされる。

c 大黄甘草湯は、体力に関わらず使用でき、便秘、便秘に伴う頭重、のぼせ、湿疹・皮膚炎、ふきでもの、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔などの症状の緩和に適すとされる。

d 安中散は、体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、吐きけ、嘔吐などを伴うものの神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱に適すとされる。

a b c d

1 正 誤 正 誤

2 正 誤 誤 正

3 誤 正 正 正

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 正

胃腸の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤に関する問題

出題率も低く、販売現場でもあまり重要ではない人参湯、大黄牡丹皮湯が出題され、難易度は高い。

a 誤 これは人参湯に関する記述である。人参湯は特徴的な覚えやすいキーワードがないので、麻子仁丸の特徴的キーワード「便が硬く塊状なものの便秘」(コロコロした便)がないことから判断したい。

b 誤 これは大黄牡丹皮湯に関する記述で、「便秘しがちなものの月経不順」辺りがキーワードだが、あまり特徴的ではなく覚えづらい。(牡丹皮は「血」の滞りを改善するような生薬で、月経関連の記述が多い)

それよりも、六君子湯の特徴的なキーワード「みぞおちがつかえて」「胃腸虚弱」「胃下垂」といった、特に胃に関連したキーワードがないことからも判断できるようにしたい。

c 正 大黄甘草湯に関する記述である。

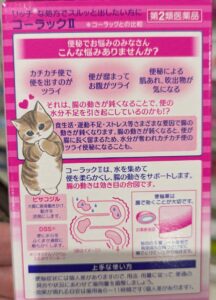

↓タケダ漢方便秘薬(大黄甘草湯)のパッケージ。なお、現在は大地の漢方便秘薬に名前が変わっています。

d 正 安中散は「神経性胃炎」が特徴的なキーワード。お腹を安心させるイメージで覚えると良い。

正解・・・5

問37 瀉下薬又は浣腸薬の購入者に対する登録販売者の説明について、不適切なものの組合せを選べ。

a 複数の瀉下薬を同時に使用しないよう説明した。

b センノシドが配合された瀉下薬を服用する際には、授乳を控えるように説明した。

c ビサコジルが配合された瀉下薬は、服用後すぐに効果があることが多いため、起床時に服用するよう説明した。

d グリセリンが配合された浣腸薬について、繰り返し使用することで効果が強くなると説明した。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

瀉下薬又は浣腸薬の購入者に対する登録販売者の説明に関する問題

cの大腸刺激性瀉下成分の服用タイミングについては、殆ど出題されたことはなく、判断が難しい。

a 正

b 正 センナ、センノシド、ダイオウ等については、吸収された成分の一部が乳汁中に移行し、乳児に下痢を生じるおそれがあり、母乳を与える女性では使用を避けるか、使用期間中の授乳を避ける必要がある。

c 誤 大腸刺激性瀉下成分配合の瀉下薬(センノシド、ビサコジル、ピコスルファートナトリウム等)は、服用してから数時間後に効果のあるものが多いので、就寝前に服用して起床時に効果を求めると、排便のリズムも付きやすいとされている。

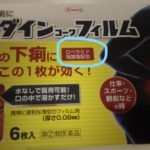

↓ビサコジルを含有する瀉下薬(効果まで6~11時間と記載されている)

d 誤 グリセリンが配合された浣腸薬について、繰り返し使用すると直腸の感受性の低下(いわゆる慣れ)が生じて効果が弱くなり、使用に頼りがちになるため、連用しないこととされている。

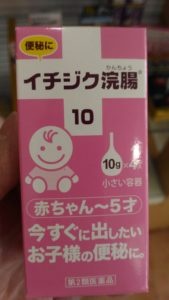

↓グリセリンの浣腸薬

正解・・・5(不適切なものを選ぶ問題)

問38 胃腸鎮痛鎮痙薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 下痢を伴う腹痛の場合、基本的に下痢への対処が優先されるため、胃腸鎮痛鎮痙薬の適用となる症状ではない。

b チキジウム臭化物には、胃液分泌を抑える作用はない。

c ブチルスコポラミン臭化物は、アセチルコリンと受容体の反応を妨げる。

d オキセサゼインは、局所麻酔作用のほか、胃液分泌を抑える作用もあるとされる。

a b c d

1 誤 正 誤 正

2 誤 正 正 誤

3 正 誤 正 正

4 正 誤 正 誤

5 正 正 誤 正

胃腸鎮痛鎮痙薬及びその配合成分に関する問題

これも難問でしょう。細かい知識が問われ判断が難しい。

特に、チキジウム臭化物の胃液分泌抑制作用は、抗コリン成分であることから判断できるが、手引きには直接的に記載されておらず、受験生にはやや理解しづらいかもしれない。

a 正 やや難しい内容だが、手引きの記述どおりである。

b 誤 チキジウム臭化物は抗コリン成分で、鎮痛鎮痙作用のほか、胃酸過多や胸やけに対する効果(≒胃液分泌抑制)も期待して用いられる。

c 正 ブチルスコポラミン臭化物は代表的な胃腸鎮痛鎮痙成分。抗コリン成分(副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンと受容体の反応を妨げる)であり、これも正しい記述である。

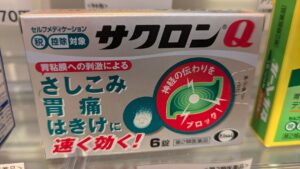

d 正 オキセサゼインは局所麻酔作用のほか、胃液分泌を抑える作用もあるとされている。なお、市販薬で配合されているのは「サクロンQ」ぐらい。5章でも出題されることがあり、妊婦又は妊娠していると思われる女性、15歳未満の小児では使用を避けることも合わせて押さえておきたい。

正解・・・3

問39 一般用医薬品の強心薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a ゴオウは強心作用のほか、末梢血管の拡張による血圧降下、興奮を静める等の作用があるとされる。

b ユウタンは苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、消化補助成分として配合される場合もある。

c センソが配合された内服固形製剤は、口中で噛み砕くと舌等が麻痺することがある。

d シンジュは、中枢神経系の刺激作用による気つけの効果を期待して用いられる。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 正

5 正 正 正 正

一般用医薬品の強心薬の配合成分に関する問題

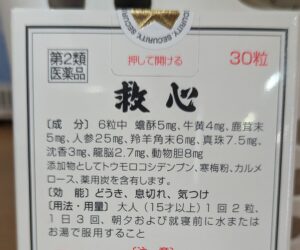

この分野の具体的な製品としては「救心」や「六神丸」を思い浮かべればよい。

センソ(蟾酥)、ゴオウ(牛黄)、シンジュ(真珠)は、「救心」にも含まれいる。

a 正 関連記事:ゴオウ(牛黄)

b 正 ユウタン(熊胆)は熊やその他近縁動物の胆汁を乾燥したものを基原とする生薬であり、苦味による健胃作用を期待して用いられるほか、消化補助成分として配合される場合もある。

↓ユウタン(熊胆)

c 正 関連記事:センソ なお、センソは有効域が比較的狭い成分であり、一般用医薬品での「1日用量5mg 以下」については数字も押さえておく。

d 誤 シンジュ(真珠)は鎮静作用等を期待して用いられる。 「気つけ」はリュウノウ(龍脳)に関する記述である。なお、気つけとは、心臓の働きの低下による一時的なめまい、立ちくらみ等の症状に対して、意識をはっきりさせたり、活力を回復させる効果のことである。

正解・・・1

問40 次の成分の一般用医薬品の高コレステロール改善薬に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

6カプセル中: 成分・分量

パンテチン 375 mg

大豆油不けん化物(ソイステロール) 600 mg

トコフェロール酢酸エステル 100 mg

ルチン 60 mg

ピリドキシン塩酸塩 10 mg

a コレステロールと結合して、代謝されやすいコレステロールエステルを形成する成分が含まれている。

b 高密度リポタンパク質(HDL)等の異化排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高めて、低密度リポタンパク質(LDL)産生を高める作用をもつ成分が含まれている。

c 尿が黄色くなる成分が含まれている。

d 血中コレステロール異常を改善することにより、ウエスト周囲径(腹囲)を減少させるなど、痩身効果を目的とする医薬品である。

a b c d

1 誤 誤 誤 正

2 誤 誤 正 誤

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

一般用医薬品の高コレステロール改善薬に関する問題

特に暗記しづらい分野のうえ、各問題文にどの成分についての説明か記載されていないため、難易度は高い。

a 誤 これはリノール酸、ポリエンホスファチジルコリンに関する記述である。

b 誤 これはパンテチンに関する記述だが、高密度リポタンパク質(HDL)と低密度リポタンパク質(LDL)が逆になっているため誤り。

c 誤 これはリボフラビン(ビタミンB2)に関する記述だが、この成分表の中には含まれていない。

d 誤 高コレステロール改善薬は、結果的に生活習慣病の予防につながるものであるが、ウエスト周囲径(腹囲)を減少させるなどの痩身効果を目的とする医薬品ではない。

正解・・・5