簡単な問題ばかり。

問21 かぜ及びかぜ薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a インフルエンザ(流行性感冒)は、ウイルスの呼吸器感染によるものであるが、感染力が強く、また、重症化しやすいため、かぜとは区別して扱われる。

b かぜ薬は、ウイルスの増殖を抑えたり、ウイルスを体内から除去するものである。

c かぜ薬の重篤な副作用として、まれに、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群、 中毒性表皮壊死融解症等が起きることがある。

d アルコールは医薬品の成分の吸収や代謝に影響を与えるため、かぜ薬の服用期間中は、飲酒を控える必要がある。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 誤

4 誤 正 誤 正

5 正 誤 正 正

かぜ及びかぜ薬に関する問題。

a 正しい。

b 誤り。いわゆる市販のかぜ薬は、あくまでかぜの諸症状を緩和するためのものであり、ウイルスや細菌自体の増殖を抑える働きはない。

c 正しい。ショック(アナフィラキシー) 、皮膚粘膜眼症候群・中毒性表皮壊死融解症については2章でも頻出。

d 正しい。

正答・・・5

問22 かぜの症状緩和に用いられる漢方処方製剤のうち、構成生薬としてマオウを含むものはどれか。

1 小柴胡湯

2 半夏厚朴湯

3 葛根湯

4 麦門冬湯

5 香蘇散

マオウ(麻黄)を含む、かぜの漢方薬に関する問題。

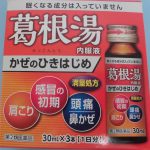

葛根湯は「風邪の引き始め」の漢方薬として知られ、頭痛や肩こりの症状緩和にも用いられる。

(憶える必要はありませんが)構成生薬は以下の7種です。

葛根(カッコン)

麻黄(マオウ)

桂枝(ケイシ)

大棗(タイソウ)

生姜(ショウキョウ)

芍薬(シャクヤク)

甘草(カンゾウ)

漢方の代表的風邪薬の桂枝湯(試験での出題は少ないが、かぜの漢方薬として有名)に、葛根(カッコン)・麻黄(マオウ)を加えた形になります。葛根は、肩こりや頭痛の症状を和らげ、麻黄で発汗作用を高めるイメージを組わせると憶えやすいでしょう。

半夏厚朴湯、麦門冬湯は鎮咳去痰薬の分野で登場するが、半夏厚朴湯はカンゾウ(甘草)を含まない漢方薬として出題されることがある。また、小柴胡湯は第5章で良く出題されている。

正答・・・3

問23 かぜ薬に配合される成分とその成分を配合する目的との関係の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

(配合成分) (配合目的)

a ブロムヘキシン塩酸塩 - 発熱を鎮め、痛みを和らげる。

b プソイドエフェドリン塩酸塩 - 鼻粘膜の充血を和らげ、気管・気管支を拡げる。

c メキタジン - 痰の切れを良くする。

d グリチルリチン酸二カリウム - 炎症による腫れを和らげる。

a b c d

1 正 誤 誤 正

2 誤 正 誤 誤

3 正 誤 正 誤

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 誤

かぜ薬に配合される成分に関する問題。

市販薬ではどれも代表的な成分なので、しっかり憶えておくこと。

a 誤り。 ブロムヘキシン塩酸塩は去痰成分。

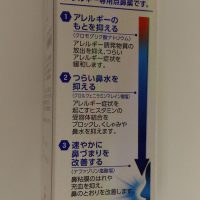

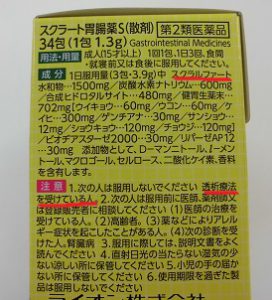

↓ブロムヘキシン塩酸塩配合の総合感冒薬

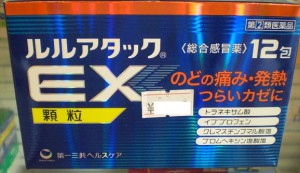

b 正しい。プソイドエフェドリン塩酸塩はアドレナリン作動成分。特に鼻づまりに良く効くとされている。第5章でも良く出題される成分です。

c 誤り。メキタジンは抗ヒスタミン成分。主に鼻水症状を緩和する目的に使用される。

d 正しい。グリチルリチン酸二カリウム はカンゾウ(甘草)由来の抗炎症成分。過剰摂取による偽アルドステロン症に関する知識も重要。

正答・・・4

問24 眠気防止薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

a カフェインは、脳に軽い興奮状態を引き起こし、一時的に眠気や倦怠感(だるさ)を抑える 効果がある。

b 成長期の小児の発育には睡眠が重要であることから、小児用の眠気防止薬はない。

c カフェインには、胃液分泌を抑制する作用がある。

d 眠気防止薬におけるカフェインの1回摂取量は、カフェインとして500mg、1日摂取量は 1,200mgが上限とされている。

1(a、b) 2(b、c) 3(c、d) 4(a、d)

眠気防止剤(カフェイン)に関する問題。

手引では、カフェインの働きとして「脳に軽い興奮状態を引き起こし、一時的に眠気や倦怠感を抑える効果がある」と書かれている。

a 正しい。

b 正しい。

c 誤り。カフェインは胃酸分泌亢進作用がある。

d 誤り。1回摂取量200mgは正しい。1日摂取量は500mg が上限とされている。

正答・・・1

問25 解熱鎮痛成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a イブプロフェンは、局所のプロスタグランジンの産生を抑制する作用により、体の各部(末梢)での痛みを鎮める。

b アスピリンには血液を凝固しにくくさせる作用があるため、胎児や出産時の母体への影響を考慮して、出産予定日12週間以内の使用を避ける。

c サザピリンは、ライ症候群の発生が示唆されており、15歳未満の小児に対しては、いかなる場合も一般用医薬品として使用してはならない。

d アセトアミノフェン、コデイン、エテンザミドの組み合わせは、それぞれの頭文字から「ACE処方」と呼ばれる。

a b c d

1 誤 誤 正 正

2 正 誤 誤 正

3 正 正 誤 誤

4 正 正 正 誤

5 誤 正 正 正

解熱鎮痛成分に関する問題。

a 正しい。。イブプロフェンは特に総合感冒薬に用いられている代表的な非ステロイド抗炎症成分。CMで聞いたことがある方も多いでしょう。プロスタグランジンの産生抑制については憶えておく。

b 正しい。 アスピリン(アセチルサリチル酸)に関する内容である。

c 正しい。サザピリンに関する内容である。

d 誤り。最近はCMで「ACE処方」を聞かなくなったが、これはすぐに気付きたい。「ACE処方」はアセトアミノフェン、カフェイン、エテンザミドの組合せの頭文字である。

正答・・・4

問26 鎮暈薬に用いられる成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

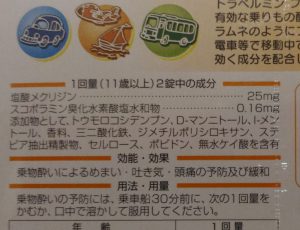

a メクリジン塩酸塩は、他の抗ヒスタミン成分と比べて作用が現れるのが早く作用時間が短い。

b プロメタジンを含む成分については、外国において、乳児突然死症候群などのような致命的な呼吸抑制を生じたとの報告があるため、15歳未満の小児では使用を避ける必要がある。

c スコポラミン臭化水素酸塩は、乗物酔い防止に古くから用いられている抗コリン成分で、肝臓での代謝が緩やかなため、抗ヒスタミン成分と比べて作用の持続時間は長い。

d ジフェニドール塩酸塩は、排尿困難の症状がある人や緑内障の診断を受けた人では、その症状を悪化させるおそれがある。

a b c d

1 正 誤 誤 正

2 誤 正 誤 誤

3 正 誤 正 誤

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 誤

鎮暈薬(乗り物酔い防止薬)に用いられる成分に関する問題。

a 誤り。メクリジン塩酸塩は乗物酔い防止薬に使用される成分。他の抗ヒスタミン成分と比べて作用が現れるのが遅く持続時間が長い特徴がある。なお、OTCでは「トラベルミンファミリー」に配合されている。

b 正しい。マイナーな成分だがプロメタジンに関する内容である。

c 誤り。鎮暈薬(乗り物酔い防止薬)の分野において、スコポラミン臭化水素酸塩は重要かつ頻出である。古くから用いられている抗コリン成分であることは正しい。代謝に関する内容が誤りで、手引きには「消化管からよく吸収され、他の抗コリン成分と比べて脳内に移行しやすいとされるが、肝臓で速やかに代謝されてしまうため、抗ヒスタミン成分等と比べて作用の持続時間は短い。」と書かれている。

d 正しい。ジフェニドール塩酸塩は抗めまい薬。抗ヒスタミン成分や抗コリン成分のような副作用が現れることがある。なお、医療用では「セファドール」として知られる。

正答・・・4

問27 小児の疳及び小児の疳を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

a 小児では、特段身体的な問題がなく、基本的な欲求が満たされていても、夜泣き、ひきつけ、疳の虫等の症状が現れることがある。

b 用いられている生薬成分はいずれも古くから伝統的に用いられているので、購入者等が安心して使用できるよう、「作用が穏やかで小さな子供に使用しても副作用は無い」と積極的な情報提供を行うことに努める必要がある。

c 症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間(1ヶ月位)継続して服用されることがある。

d 漢方処方製剤は、用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合にあっては、生後1ヶ月の者に使用することができる。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、d) 4(c、d)

小児の疳及び小児の疳を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤に関する問題。

a 正しい。

b 誤り。明らかにおかしい。副作用がないと言い切れる薬は存在しない。

c 正しい。

d 誤り。漢方処方製剤は、用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合にあっても、生後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととなっている。

正答・・・2

問28 鎮咳去痰薬に配合される代表的な成分に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1 鎮咳成分であるジヒドロコデインリン酸塩は、その作用本体であるジヒドロコデインがモルヒネと同じ基本構造をもち、副作用として便秘が現れることがあるが、依存性はない。

2 気管支拡張成分であるメチルエフェドリン塩酸塩は、副交感神経系を刺激して気管支を拡張させる作用を示すほか、心臓血管系や、肝臓でのエネルギー代謝等にも影響が生じることがある。

3 去痰成分には、気道粘膜からの粘液の分泌を抑制するグアイフェネシンや、痰の中の粘性タンパク質を溶解・低分子化して粘性を減少させるメチルシステイン塩酸塩などがある。

4 咳や喘息、気道の炎症はアレルギーに起因することがあり、鎮咳成分や気管支拡張成分、抗炎症成分の働きを助ける目的で、クレマスチンフマル酸塩などの抗ヒスタミン成分が配合されている場合がある。

鎮咳去痰薬に配合される成分に関する問題。

去痰成分は憶えづらいが、他の成分は頻出成分なので容易に判断できるように。

1 誤り。麻薬性鎮咳成分のジヒドロコデインリン酸塩に関する内容。後半の依存性に関する部分が誤りで「依存性」はある成分である。前半部分は正しい内容。

2 誤り。気管支拡張成分のメチルエフェドリン塩酸塩に関する内容。アドレナリン作動成分であるので交感神経を刺激して気管支を拡張する。

3 誤り。グアイフェネシンは気道粘膜からの粘液の分泌を促進する。メチルシステイン塩酸塩に関する内容は正しい。

4 正しい。クレマスチンフマル酸塩は抗ヒスタミン成分。

正答・・・4

問29 口腔咽喉薬、含嗽薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 口腔咽喉薬は、口腔内又は咽頭部の粘膜に局所的に作用して、それらの部位の炎症による痛み、腫れ等の症状の緩和を主たる目的とするもので、鎮咳成分や気管支拡張成分、去痰成分が配合されている。

b 噴射式の液剤では、息を吸いながら噴射することが望ましい。

c トローチ剤やドロップ剤は、有効成分が速やかに吸収されるように、噛み砕いて服用する。

d ヨウ素は、レモン汁やお茶などに含まれるビタミンC等の成分と反応すると、殺菌作用が失われるため、ヨウ素系殺菌消毒成分が配合された含嗽薬では、そうした食品を摂取した直後の使用や混合は避けることが望ましい。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 誤 正 正 誤

3 誤 誤 正 正

4 誤 誤 誤 正

5 正 誤 誤 誤

口腔咽喉薬、含嗽薬に関する問題。

a 誤り。口腔咽喉薬には鎮咳成分や気管支拡張成分、去痰成分は配合されていない。配合された場合は鎮咳去痰薬の分類になる。

b 誤り。噴射式の液剤は、息を吸いながら噴射すると気管支や肺に薬液が入ってしまう恐れがあり、軽く息を吐いたり、声を出しながら行うのが良いとされている。

c 誤り。当然だが、噛まずにゆっくり溶かす。

d 正しい。

正答・・・4

問30 胃の薬に配合される成分のうち、透析療法を受けている人では使用を避ける必要があるものはどれか。

1 テプレノン

2 スクラルファート

3 セトラキサート塩酸塩

4 ソファルコン

5 アズレンスルホン酸ナトリウム

透析療法を受けている人では使用を避ける成分に関する問題。

これは容易に判断できるように。透析療法で使用を避けるときたら、胃粘膜保護・修復成分のアルジオキサ、スクラルファートをすぐに思いつけるように

正答・・・2

(Visited 1,949 times, 1 visits today)