全般的に難易度は高い。併用薬も踏まえた相談販売(問41)は新傾向。

ピロキシリン・液体絆創膏(問50)の出題は珍しい。

問41 次の表は、ある一般用医薬品の貧血用薬に含まれている成分の一覧である。この医薬品を購入する目的で店舗を訪れた35歳女性から、次のような相談を受けた。この女性に対する登録販売者の説明の正誤について、正しい組合せを選べ。

(相談内容) この薬を使用する際に気をつけることを教えてほしい。最近、仕事が忙しくて食生活が乱れている。ビタミンC主薬製剤を服用している。

2錠中: 成分・分量

溶性ピロリン酸第二鉄 79.5 mg

シアノコバラミン(ビタミンB12) 50 μg

葉酸 2 mg

a 鉄分の吸収は空腹時の方が高いので、消化器系への副作用を軽減するためにも、食前に服用する方が望ましいです。

b 鉄の吸収が悪くなることがあるので、ビタミンC主薬製剤の服用は中止して下さい。

c 服用後、便が黒くなったら直ちに服用を中止してください。

d 食生活を改善し、この薬を2週間程度続けても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医療機関を受診してください。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 誤 正 誤 正

3 誤 誤 誤 正

4 正 正 誤 誤

5 正 誤 正 誤

貧血用薬の相談販売に関する問題

併用薬剤(ビタミンC)がある条件下での相談販売を想定した出題は、恐らく全国でも初めて?

但し、一問一答レベルの知識があれば対応可能。

a 誤 後半が誤り。鉄分の吸収は空腹時のほうが高いとされているが、消化器系への副作用を軽減するには、食後に服用することが望ましい。

b 誤 まず、ビタミンC(アスコルビン酸等)は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的として貧血用薬に鉄剤と一緒に配合されている場合がある。そして、当該薬剤にはビタミンCは配合されておらず、中止する必要まではないと解釈できる。(もし、当該医薬品に既にビタミンCが配合されている場合は、過剰摂取等から微妙な判断となる。)

c 誤 鉄製剤を服用すると便が黒くなることがあるが、これは使用の中止を要する副作用等の異常ではない。但し、鉄製剤の服用前から便が黒い場合は貧血の原因として消化管内で出血している場合もあるため、服用前の便の状況との対比が必要である。

d 正

正解・・・3

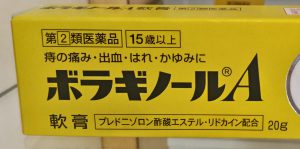

問42 痔及び一般用医薬品の痔疾用薬とその配合成分に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。

a 一般に「いぼ痔」と呼ばれる痔核のうち、直腸粘膜と皮膚の境目となる歯状線より上部の、直腸粘膜にできた痔核を外痔核と呼ぶ。

b 痔瘻は、肛門内部に存在する肛門腺窩と呼ばれる小さなくぼみに糞便の滓(かす)が溜まって炎症・化膿を生じた状態である。

c 痔に伴う痛み・痒みを和らげることを目的に、リドカイン等の局所麻酔成分が用いられる。

d 現在、製造販売されている一般用医薬品の痔疾用薬は、肛門部又は直腸内に適用する外用薬のみである。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

痔及び一般用医薬品の痔疾用薬とその配合成分に関する問題

痔の主な病態としては、痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔) 、痔瘻がある。時折出題されているので、その違いは押さえておこう。。

a 誤 後半が誤り。「外痔核」ではなく「内痔核」である。

b 正

c 正 リドカインは局所麻酔成分。ボラギノールAにも配合されている。なお、リドカインのアナフィラキシーに関する内容は頻出。

d 誤 一般用医薬品の痔疾用薬には、外用薬(外用痔疾用薬)と内服して使用する内用薬(内用痔疾用薬)がある。

正解・・・3

問43 婦人薬として用いられる生薬成分及び漢方処方製剤に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a サフラン、コウブシは、鎮静、鎮痛のほか、女性の滞っている月経を促す作用を期待して用いられる。

b 加味逍遙散、桃核承気湯は、構成生薬としてカンゾウを含まない。

c 温経湯は、体力中等度以下で、手足がほてり、唇が乾くものの月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれに適すとされる。

d 桂枝茯苓丸は、体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすいものの月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴りに適すとされる。

a b c d

1 正 正 誤 誤

2 正 誤 正 正

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 正 誤

5 誤 誤 正 正

婦人薬として用いられる生薬成分及び漢方処方製剤に関する問題

この分野では、全国的に漢方薬のカンゾウ(甘草)やマオウ(麻黄)の有無を問うタイプが頻出。

なお、前年はカンゾウ(甘草)を含まない漢方処方製剤として、当帰芍薬散と桂枝茯苓丸を選ぶ問題だった。

a 正 関連記事:サフラン

b 誤 加味逍遙散、桃核承気湯どちらも構成生薬にカンゾウ(甘草)を含んでいる。

なお、試験対策としては、カンゾウ(甘草)を含む漢方は約7割~8割程度あるので、カンゾウ(甘草)を含まない漢方を覚えることになる。

まず、最近出題率はめっきり落ちたが、過去問(特に平成時代)でカンゾウを含まない漢方薬の定番は、以下の3つ(特に上記2つ)

半夏厚朴湯(咽喉・食道部に異物感、のどにつかえ感)

呉茱萸湯(ごしゅゆとう・頭痛)

茵蔯蒿湯(いんちんこうとう・便秘するものの蕁麻疹・口内炎・皮膚の痒み)

また、手引きの婦人薬分野で登場する漢方(9種類)のうち、以下の4つもカンゾウを含みません。

(上記3つとは異なり、手引きには間接的に書かれているのが厄介)

当帰芍薬散(更年期障害、月経不順、冷え症、産前産後 代表的な婦人向け漢方)

四物湯(更年期障害、月経不順、冷え症 血虚の基本処方)

温清飲(皮膚炎・湿疹、月経不順 四物湯と黄連解毒湯の合剤)

桂枝茯苓丸(月経不順、更年期障害、頭重、打ち身(打撲症) 比較的体力のある向け)

例えば、平成28年 東京・南関東地区 問82-dでも、同様に婦人用薬の有無が問われていました。

「女性の月経や更年期障害に伴う諸症状の緩和に用いられる漢方処方製剤として、四物湯 、温清飲 、当帰芍薬散があり、これらは構成生薬としてカンゾウを含まない。」⇒〇

全ての漢方薬で、カンゾウ(甘草)や、他にも有無が問われるマオウ(麻黄)、ダイオウ(大黄)の有無を一つずつ覚えるのは無理なので、とりあえず良く出題されるもの、試験で出たものを覚えていく学習法で良いでしょう。

c 正 温経湯に関する記述である。

d 誤 桂枝茯苓丸ではなく、当帰芍薬散に関する記述である。試験テクニックとしては、虚証向けが多い婦人用薬の中で、桂枝茯苓丸は「比較的体力があり・・」と、婦人用薬の中でも数少ない実証向けである点を知っていれば判断しやすい。(他にキーワードとして、打ち身(打撲症)下腹部痛など)

正解・・・4

問44 60歳男性が、アレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状があるため、次の成分の一般用医薬品の内服薬を購入する目的で店舗を訪れた。

6錠中: 成分・分量

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6 mg

ベラドンナ総アルカロイド 0 .6 mg

フェニレフリン塩酸塩 30 mg

この男性に対する登録販売者の説明について、適切なものの組合せを選べ。

a 眠気を促す成分が含まれているため、服用後は、乗物又は機械類の運転操作を避けるように説明した。

b 5~6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、服用を中止し、医師の診療を受けるよう説明した。

c コリン作用(アセチルコリンに類似した作用)を示す成分が含まれているため、排尿困難の症状や緑内障の診断を受けているならば、服用前に治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するよう説明した。

d 下痢を起こしやすい成分が含まれていると説明した。

1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

アレルギー性鼻炎向けの薬に関する問題

クロルフェニラミンマレイン酸塩は(抗コリン作用ももつ)抗ヒスタミン成分、ベラドンナ総アルカロイドは抗コリン成分、フェニレフリン塩酸塩はアドレナリン作動成分である。

a 正 クロルフェニラミンマレイン酸塩等の(一部の抗コリン作用をもつような)抗ヒスタミン成分 を配合したアレルギー用薬は、眠気等が生じる恐れがあり、服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこととされている。

また、抗コリン成分は、散瞳による目のかすみや異常な眩しさ、眠気を生じる恐れがあるため、配合された医薬品を使用した後は、乗物又は機械類の運転操作を避ける必要がある。

関連記事:抗ヒスタミン薬の出題ポイント、抗ヒスタミン薬の抗コリン作用

b 正

c 誤 「コリン作用(アセチルコリンに類似した作用)」ではなく、「抗コリン作用(アセチルコリンの働きを抑える)」であれば、正しい記述となる。

d 誤 副作用として下痢を起こしやすい成分は含まれていない。なお、抗コリン成分は、眩しさや眠気の他、口渇、便秘、排尿困難等の副作用が現れることがある。(消化器系は副交感神経系が優位であることを知っていれば、便秘・口渇と結びつけやすい)

正解・・・1

問45 鼻炎及び鼻炎用点鼻薬とその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a アレルギー性鼻炎は、鼻腔内に付着したウイルスや細菌が原因となって生じる鼻粘膜の炎症で、かぜの随伴症状として現れることが多い。

b ベンザルコニウム塩化物は、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌及び結核菌に対する殺菌消毒作用を示す。

c テトラヒドロゾリン塩酸塩は、鼻粘膜を通っている血管を拡張させることにより、鼻粘膜の充血や腫れを和らげる。

d 一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の対応範囲は、アレルギー性鼻炎及びそれに伴う副鼻腔炎、蓄膿症等である。

a b c d

1 誤 誤 誤 正

2 誤 誤 正 誤

3 誤 正 誤 誤

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

鼻炎及び鼻炎用点鼻薬とその配合成分に関する問題

bの判断ができないと正答できず、難問である。直前期なら、できなくても気にしないで良い。

a 誤 これは「急性鼻炎」に関する記述である。アレルギー性鼻炎は、ハウスダストや花粉等のアレルゲンに対する過敏反応によって引き起こされる鼻粘膜の炎症である。

b 誤 ベンザルコニウム塩化物は陽性界面活性成分で、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌又はカンジダ等の真菌類に対する殺菌消毒作用を示すが、結核菌やウイルスには効果がない。

c 誤 テトラヒドロゾリン塩酸塩はアドレナリン作動成分。「血管を拡張」ではなく「血管を収縮」である。

d 誤 一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の対応範囲は、急性又はアレルギー性の鼻炎及びそれに伴う副鼻腔炎であり、蓄膿症などの慢性のものは対象となっていない。

正解・・・5

問46 点眼薬における一般的な注意に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a コンタクトレンズをしたままでの点眼は、添付文書に使用可能と記載されてない限り行うべきでない。

b 薬液を結膜嚢に行き渡らせるためには、点眼後にまばたきを数回行うと効果的とされる。

c 正確に点眼するために、容器の先端を目尻につけて点眼すると良い。

d 一度に数滴点眼することで効果が増し、副作用も起こりにくくなる。

a b c d

1 誤 正 正 誤

2 正 誤 正 誤

3 正 正 誤 正

4 正 誤 誤 誤

5 誤 誤 誤 誤

点眼薬における一般的な注意に関する問題

a 正

b 誤 点眼後は、しばらく眼瞼(まぶた)を閉じて、薬液を結膜嚢内に行き渡らせる。その際、目頭を押さえると、薬液が鼻腔内へ流れ込むのを防ぐことができ、効果的とされる。

c 誤 常識的に判断できるでしょう。点眼の際に容器の先端が眼瞼(まぶた)や睫毛(まつげ)に触れると、雑菌が薬液に混入して汚染を生じる原因となる。

d 誤 一度に何滴も点眼しても効果が増すわけではなく、むしろ薬液が鼻腔内へ流れ込み、鼻粘膜や喉から吸収されて、副作用を起こしやすくなる。なお、 1滴の薬液の量は約50μLであるのに対して、結膜嚢の容積は30μL程度とされている。

正解・・・4

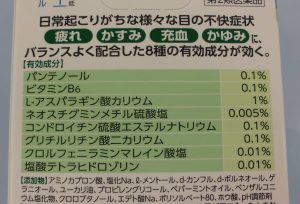

問47 眼科用薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a パンテノールは、自律神経系の伝達物質の産生に重要な成分であり、目の調節機能の回復を促す効果を期待して用いられる。

b アズレンスルホン酸ナトリウムは、結膜を通っている血管を収縮させて目の充血を除去する目的で配合されている場合がある。

c イプシロン-アミノカプロン酸は、炎症の原因となる物質の生成を抑える作用を示し、目の炎症を改善する効果を期待して用いられる。

d アスパラギン酸カリウムは、角膜の乾燥を防ぐことを目的として配合されている場合がある。

a b c d

1 正 正 誤 正

2 誤 誤 正 誤

3 正 正 正 誤

4 正 誤 正 誤

5 誤 正 誤 正

眼科用薬の配合成分に関する問題

イマイチ働きが掴みづらいパンテノールの正誤が判断できないと正答できず、難易度は高い。

a 正 パンテノールはビタミン成分で、自律神経系の伝達物質の産生に重要な成分で、目の調節機能の回復を促す効果を期待して用いられる。

b 誤 、アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン)は組織修復成分で、炎症を生じた眼粘膜の組織修復を促す作用を期待して用いられる。

c 正 イプシロン-アミノカプロン酸は、抗炎症成分である。(上記成分表の製品のように、有効成分ではなく、添加物として記載されていることもある)

d 誤 アスパラギン酸カリウムはアミノ酸成分で、新陳代謝を促し、目の疲れを改善する効果を期待して用いられる。

正解・・・4

問48 きず口等の殺菌消毒成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a オキシドールの作用は持続的であり、組織への浸透性は高い。

b きず口等の殺菌消毒成分として使用されるポビドンヨードの濃度は、含嗽薬として用いられている濃度と同じである。

c ヨウ素の殺菌力はアルカリ性になると低下するため、石けん等と併用する場合には、石けん分をよく洗い落としてから使用する。

d 消毒用エタノールの粘膜(口唇等)や目の周りへの使用は、避ける必要がある。

a b c d

1 正 誤 正 正

2 正 正 正 誤

3 正 正 誤 誤

4 誤 正 誤 正

5 誤 誤 正 正

きず口等の殺菌消毒成分に関する問題

a 誤 オキシドール(過酸化水素水) は作用の持続性は乏しく、また、組織への浸透性も低い。

b 誤 きず口等の殺菌消毒成分として使用されるポビドンヨードの濃度は、口腔咽喉薬や含嗽薬として用いられる場合より高濃度で配合されているため、誤って原液を口腔粘膜に適用しないよう注意する必要がある。

c 正

d 正

正解・・・5

問49 打撲や捻挫等への対応に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 患部を氷嚢などで冷やすことにより、内出血を最小限にし、痛みの緩和を図る。

b 患部を弾性包帯やサポーターで軽く圧迫し、心臓よりも高くしておくことにより、腫れを抑える。

c 冷感刺激成分であるノニル酸ワニリルアミドが配合された外用鎮痛薬は、急性の腫れや熱感を伴う症状に対して適している。

d フェルビナクは、打撲、捻挫等による鎮痛を目的として用いられるステロイド性抗炎症成分である。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 正 誤 誤

4 誤 誤 正 誤

5 誤 正 誤 正

打撲や捻挫等への対応に関する問題

a 正

b 正 判断に迷うが、手引きの記述通りである。なお、一般的には、軽く患部を圧迫することで血流を穏やかに内出血を抑える効果があるとされています。

c 誤 ノニル酸ワニリルアミドは温感刺激成分で、皮膚に温感刺激を与え、末梢血管を拡張させて患部の血行を促す効果を期待して用いられる。

d 誤 フェルビナクは、ステロイド性抗炎症成分ではなく、非ステロイド性抗炎症成分である。

正解・・・3

問50 外皮用薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a ケトプロフェンが配合された外皮用薬は、使用している間だけでなく使用後も当分の間、塗布部が紫外線に当たるのを避ける必要がある。

b 創傷面に薄い皮膜を形成して保護することを目的として、ピロキシリン(ニトロセルロース)が用いられる場合がある。

c イオウは、皮膚の角質層を構成するケラチンを変質させることにより、角質軟化作用を示す。

d 尿素は、角質層の水分保持量を高め、皮膚の乾燥を改善することを目的として用いられる。

a b c d

1 正 正 正 誤

2 正 正 誤 正

3 正 誤 正 正

4 誤 正 正 正

5 正 正 正 正

外皮用薬及びその配合成分に関する問題

ピロキシリン(ニトロセルロース)の出題は珍しい。

a 正 ケトプロフェンの光線過敏症に関する副作用は頻出で、第5章でも良く出題されている。

b 正 ピロキシリン(ニトロセルロース)は皮膚保護成分で、創傷面に薄い皮膜を形成して保護することを目的に用いられる。いわゆる「液体絆創膏(水絆創膏)」と呼ばれる製品に配合されている。

c 正

d 正 尿素は、一般用医薬品では代表的な保湿成分であり、角質層の水分保持量を高め、皮膚の乾燥を改善する。

正解・・・5